|

|

| 1.

Quale fiaba. Si scelga una fiaba con le caratteristiche di ricchezza narrativa e di densità simbolica che caratterizzano sia molte fiabe antiche, sia molte fiabe raccolte alla fine del XIX secolo dai demologi in Italia come in tutta Europa: chi non intende condurre una ricerca personale può scegliere in questo sito fra le fiabe che ho reso in italiano per Giunti (Collana Gemini, Basile-Straparola, Le prime fiabe del mondo, Firenze 1996), o fra altre fiabe italiane, antiche, dialettali e alloglotte. |

| 2. Fra queste fiabe l’insegnante sceglierà quella che avverte come più bella e significativa, anche se non sa il perché e non ne conosce l’interpretazione. Nulla che non sia bello e sensato per l’insegnante potrà apparire tale ai suoi bambini. |

| 3. Per prepararsi,

l’insegnante che non abbia già fiducia in sé come

lettore narratore, legga ad alta voce la fiaba più

volte, ricorrendo al registratore per

riascoltarsi, o chiedendo di ascoltarlo ad altri.

Quando sentirà la propria recitazione come

efficace potrà leggere la fiaba alla classe. |

| 4. Ai bambini, prima

della lettura Agli alunni va detto che

la lettura della fiaba è un lavoro diverso dal

solito, precisando, in particolare, che non darà

luogo a nessun tipo di correzione o valutazione.

Si precisi che la fiaba che ascolteranno

antica, e che è considerata un pagina raffinata di

letteratura, di solito riservata a un ristretto

numero di studiosi. Si anticipi che non si darà

nessuna spiegazione sul significato di termini

difficili o strani, che fanno parte

dell’esperienza, o del gioco: i bambini non devono

preoccuparsi di quanto non capiscono, e sono

autorizzati a interpretarlo come meglio credono. |

| 5. Durante Nella mia esperienza,

dalla scuola materna alla media inferiore, e nei

gruppi di adulti, il silenzio del gruppo in

ascolto è intenso, di una qualità rara. Direi che

se non si realizza questo silenzio si può

considerare fallita l’esperienza: quale dei punti

precedenti non è stato rispettato o compreso? |

| 6.

Dopo Si lasci qualche momento

di silenzio, come dopo la proiezione di un film, e

poi si dica ai bambini che ora possono scrivere o

disegnare la storia, tutta, come un riassunto,

alcune parti, o anche una parte sola. Sono da

evitare frasi trite come ‘scrivi o disegna quello

che ti ha colpito di più’ o ‘che più ti ha

interessato’. Si dica che chi non vuole

partecipare potrà restare in silenzio, lasciando

lavorare gli altri. Si dia un tempo definito, in

base alle proprie esigenze - nella mia esperienza

va bene sia un quarto d’ora sia un’ora - e si precisi che chi non

disegna né scrive non darà il suo contributo per

il nuovo racconto della fiaba. A questo proposito

non si diano spiegazioni, neanche se richieste: si

mantenga il mistero, come per una sorpresa che si

sta preparando. In questa fase è indispensabile

che il narratore non intervenga in alcun modo se

non ribadendo quanto ha già precisato, né

correggendo nessun elaborato, né charendo nessun

fraintendimento, né dando la minima indicazione su

come procedere nel lavoro. Si può ribadire che non

possono esistere errori e che non ci saranno né

correzioni né voti per nessuno. Seguire questa

regola è indispensabile per creare uno spazio

diverso da quello usuale. |

| 7. Raccolta Si raccolgano e si mettano da parte con cura gli elaborati. Il narratore da solo, più tardi, li guardi senza fretta, senza preoccuparsi in un primo momento di come potrà usarli per la versione collettiva. Di solito la prima impressione è che i lavori siano poco significativi, ma continuando a osservare e a riflettere, possibilmente con qualche intervallo di tempo, a un certo punto cominciano a mostrare la loro ricchezza. |

|

8.

Organizzazione del materiale per |

|

8a.

ogni alunno deve essere rappresentato almeno con un disegno o con un brano, anche una sola frase, nella versione collettiva, perché ogni alunno senta che la sua voce, la sua parola, è parte integrante della versione collettiva; |

|

8b.

per ottenere un racconto che tenga, e che perda il meno possibile della ricchezza della fiaba letta, l’insegnante selezionerà prima di tutto i singoli passaggi riespressi dalla classe, anche se da un solo disegno o da una sola frase, in modo da inserirli nella versione collettiva; |

|

8c. se un alunno che mostra abitualmente poco

interesse alle attività didattiche ha lavorato con

particolare passione, il suo frammento di racconto

dovrebbe trovare una collocazione che valorizzi

questa partecipazione, ma senza enfasi, perché

resti in equilibrio con tutti gli altri;

|

|

8d.

dopo aver dato spazio a tutti i bambini, alcuni

dei quali possono aver scritto disegnato solo un

particolare, l'insegnante userà i riassunti che

aveva messo da parte, di solito scritti dagli

alunni di solito più attenti e produttivi; grazie

ai loro testi potrà dare la forma migliore e più

completa al tessuto della narrazione, colmando le

lacune dovute al fatto che la maggioranza degli

alunni di solito rappresenta soltanto due o tre

passaggi della fiaba;

|

|

8e.

quando l’insegnante sentirà di disporre di una

nuova versione della fiaba, interamente formata

dai frammenti narrativi tratti dai bambini, ricca

e significativa quanto quella originaria, anche se

piuttosto diversa, potrà passare alla fase

successiva.

L’insegnante esperto di fiabe e miti sarà sostenuto in questo lavoro dalla consapevolezza che le storie collettive sono frutto di continue trasformazioni, e che ogni narratore, colto o analfabeta, modifica la storia che ha sentito ogni volta che la rinarra. Se poi ha un'esperienza psicoanalitica, o se conosce almeno qualche studio sulla fiaba, come il lavoro dello psicoanalista freudiano B. Bettelheim o della junghiana M. L. von Franz (vedi Bibliografia) sarà consapevole dell'importanza della fantasmatica inconscia nella vita affettiva del bambino: partecipando sia di questa sia della fantasia cosciente, le fiabe sono esche di menzogna per verità segrete, difficili da condividere. La loro potenza risiede in questo, che è il motore della versione collettiva: per sperimentarla sono necessarie doti di pazienza, sensibilità, apertura, intelligenza, passione e una capacità lavorativa non comune, mentre la competenza psicoanalitica è preziosa ma non indispensabile. |

| 9. Presentazione

della versione collettiva In questo sito si posso osservare vari esempi di versioni collettive, relativi a esperienze nella scuola dell’obbligo. Fra i testi su questo tema accessibili online, fra le pubblicazioni di Adalinda Gasparini, vedi in particolare, per questa sperimentazione, Re porco e i bambini narratori, e L'orologio e la gemma. L’insegnante in questa fase dovrà dar fondo alle sue abilità di sceneggiatore e regista. Nelle mie prime esperienze, quando nessuna scuola aveva i mezzi tecnici ora presenti, la versione collettiva poteva essere solo scritta - possibilità poco praticabile prima della quinta elementare - e quindi recitata, oppure si potevano appendere con un certo gusto i disegni e i testi dei bambini, per poi vederli come una mostra d'arte, ripercorrendo con la regia dell’insegnante o del formatore la storia rinarrata. Il risultato è ottimo, e corrisponde al gusto dei bambini, utilizzando un computer e un videoproiettore: si costruisce un powerpoint con i disegni passati allo scanner e le trascrizioni - fedeli anche negli errori vistosi - degli scritti dei bambini che si sono scelti. Oppure si possono proiettare i disegni e leggere i testi, o anche proiettare solo i disegni: questo può essere necessario alla scuola materna e nei primi anni delle elementari, quando i bambini non sanno o non desiderano scrivere. Questa fase finale, la cui riuscita dipende dalla laboriosa fase descritta al punto 9, richiede un entusiasmo e una sensibilità, possibili come frutti di tutto il lavoro precedente. L’insegnante che proporrà ai bambini la versione collettiva di cui è regista, non sarà presente come personaggio, perché il suo lavoro servirà a fare il miglior film con gli attori e le risorse che ha a disposizione: se ci riesce è un buon regista. Se l’insegnante ha difficoltà tecniche, sarà utile che possa contare sull'aiuto di un altro adulto che lo supporti come tencnico durante la preparazione e la presentazione della versione collettiva. Sarà così più libero di orchestrare la regia. Nelle classi di scuola elementare, in cui parti essenziali della fiaba non erano state rappresentate, le ho fatte raccontare lì per lì dai bambini tra un disegno e l’altro: è però sicuramente meglio che gli alunni in questa fase siano solo fruitori. Il loro piacere è scoprire che come insieme, quasi un coro, hanno saputo raccontare la fiaba: che diventa a questo punto la loro fiaba, di ciascuno individualmente, e del loro gruppo come insieme. |

|

10. Conclusione Se ciò che

l’insegnante ha potuto osservare, nelle

proprie reazioni e nelle risposte del gruppo

classe e dei singoli alunni, non è ampio e

profondo, se per l’insegnante questa

esperienza non è particolarmente

significativa, si può dire che il lavoro della

versione collettiva non è riuscito. I motivi

possono essere molti, e andrebbero analizzati

volta per volta in un lavoro di supervisione:

se questa possibilità manca, è meglio che

l’insegnante cerchi altri metodi di lavoro. L’esperienza

personale di cui si parla in maniera sintetica

in questo decalogo, scritto

nel 2001 su richiesta di un gruppo di

insegnanti della scuola elementare di Castel

Mella (BS), che avevano partecipato

all’esperienza della versione

collettiva, sarà la condizione migliore

per comprendere e utilizzare i lavori che ho

scritto su questo tema. Vedi, in questo sito,

alcuni esempi

di versione collettiva) Per ulteriori

approfondimenti su educazione e psicoanalisi,

chi lo desideri potrà contattare direttamente

chi scrive tramite e-mail.

|

|

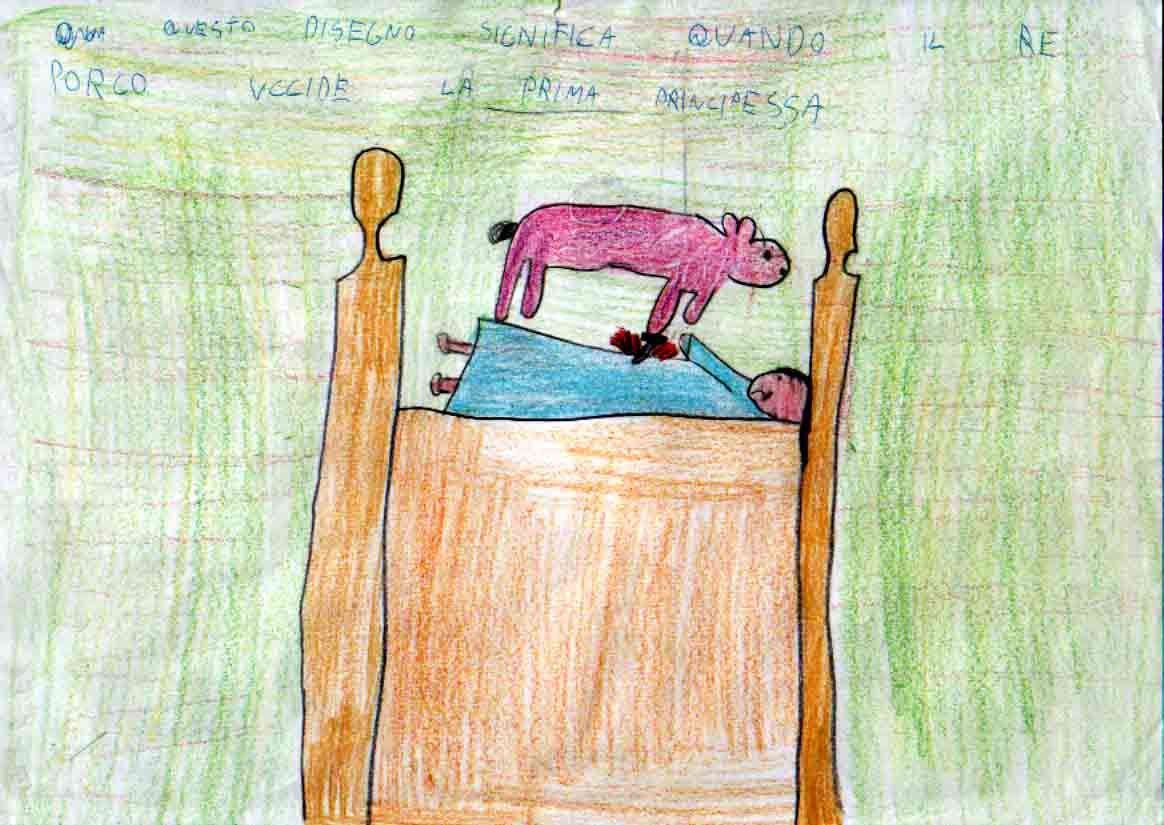

Questo

disegno significa quando il Re Porco uccide la

prima Principessa

Disegno e didascalia di un alunno di classe IV elementare dopo la lettura del Re Porco (A.S. 2001-2002) |

| PER CONTINUARE A LEGGERE E STUDIARE

LE VERSIONI COLLETTIVE |

|||

| VERSIONI ONLINE 1995-2012 |

VERSIONI IN DAD 2020-2021 | PSICOLOGY NEWS 26 APRILE 2021 | TESI DI LAUREA IN

PSICOLOGIA |

Online da 2 gennaio 2000

Ultima revisione: 26 aprile 2023