| Tau ti stari

timpa, ko sde u Resii bila makoi tu nu sde na isciza

anu tas te gosdé so stali duiacavi nu duiacesse, bil

se naredil din fat chi an se pravil lite nu lite

dopo. Onde dua mlada, muš anu sana, to bilu sclò kopat tau uilasej goro sa Urbiaze anu to melu sa gnimi pa no male tau povaiù. Uonà pulila to male tau peste, anu uon scil ta sa gnu sis impresti anu sibilizo tana Korbi. Prit ki se giat Kopat, mati dala puš tu mu malamu, anu tadii na ga na poiala spat nutuu sibilizo, tapod din uorej, tau sinzo. Sa intantis, tauneu Tadii usè na din bot, na se dizidinala, na usela uotrocà anu na duriavala duitit ta ti sibilizi. Na popadla to male chi spalu, na giala nutur gnì to bulne anu na io dala naset tei vitar. To male bulne chi to se ciulu sapusćiano, to se gialu uriscat, tadei mati, ta chi bila tau gnivi, na spustila lopato anu na se naviala videt da co ma te mali. Co na vidala da co iè tau sibili, na se giala uriuvet, nu si tesat lasse. So itti paršli pa usì ti iudi chi so copali tas Poie, ma du mogal i pomagat chei, boghi gnei! Alore ni ciuiaio da to upie us te patoche: “to chi ioce, to ie mo! To chi ni ioce, to ni mo! Dirsisi to sculiave anu ia to lipe.” Alore usì so capili da duiacessa bila sminila uotrochè. Bo ti stari, ti chi so vedali dulgo uocu duiaces, da cacu ni dilaio, da cacu ni si io misliio, ni so riclì tau te boga dua mlada: “Gnan mata si dat coi dobrè! Na uan ni uracia uotroca, sin chi na ni bo vidala da gnì ie uosćiapal.” Alore to naslo duiachicia do isci, anu nu malu sis travi, nu malu sis ti pravin mlicon, an pocel itit na boie anu nu malu po botu an uosciapal. To bilu vis no lipe to male duiacessu sis ni zaffaroni, macoi chi to bilu duì: to iedlu coi sis rocami, to ni telu bit scessanu, to ni telu bit umuitu anu to udilu spat nutus din pepel. Ce ni so scleli, to fucalu tei tuze anu to pa grislu. So bile prislè dwa lete, anu duiacessa ni tela se pocasat. “Ce na ni paraia, to pride ricit da naš te mali busaz bo umuir sa mrason uo sa lacato tas te gosdè.” na giala ta boga mati chi na mela rudi itù pinsir. Sin chi no nuc ta lete, no nuc cence lune, ni ciuiaio da to upie ta suna: “Sgangasgo! Smamo smo!” Te dua mlada to se ielu gledat smlidu tei dvi buli, anu to male to bilu usdiǧnulu glauo, anu to puslusalu svaianu, nu gledalu tau dure. “Sgongo!! Ciuffarcizu smo!!” to spet saupuilu. Alore to male, to viscucilu us pepala, to naredilu ta po isci usè no samo farado, to vilatlo dure anu to slo nu upuilu: “Sgarangangai! Sgarangangai! Sgarangangai!” Napre dopo to bilu usè cidin, sa ciulu macoi grighicie grighiciat. “Na si paslà ga po, anu gnan soua vis sama!” recal te bog muš, anu uona se giala iocat. Ma napre dopo to ciuie da to ioce, anu to bilu vis no uotrosche iocagne. To se navialu tas taregn, anu to naleslu gni toga malaga, pusćienaga itù samaga, sivaga nu sdravaga. To si ga uselu nu ga paialu nutu išo; to si ga daialu din tumu drughimu sa si ga busnuat, sa mu brissat sulsize, sa ga dirsat ta par sirzu. An bil uoblacen tei din babacic sis ni uopciin cusufon, an mel pa tei ne scornicize pascite sis ni vlichi ponti, nu lasse dulghe dos criš. Duiacessa na bila ga dirsala lipce chi na mogla, anu du vi cacu no dubruto na pa mu tela anu coi to io costalu ga uratit. Ma na bila pa uona mati, anu nei sat na se dizidinala anu na pasla si po gni Sganghicia. |

Nei tempi

antichi, quando a Resia c’era qua e là solo qualche

casupola e per i boschi si aggiravano il duiac e la

duiacessa, era successo un fatto di cui poi si parlò

per anni e anni. Due giovani sposi, dovendosi recare in primavera al lavoro nel loro campo in Urbiaze, si erano portati appresso anche il loro piccino di pochi mesi. La donna portava in braccio il figlioletto e l’uomo la seguiva recando con sé gli attrezzi e la culla legata sopra la gerla. Prima di apprestarsi al lavoro, la madre allattò il piccolo, dopodiché lo mise a dormire nella culla, all’ombra di un nocio. Da lassù, intanto, nel Gosgnin Potoc, la duiacessa aveva osservato il tutto con sguardo angosciato. Aveva, infatti, anche lei un piccino come quello, ma il suo era malato, aveva il corpicino devastato dalle croste e non aveva più nemmeno la forza per piangere. La duiacessa sentiva che il piccolo le stava morendo ed era disperata. Sicuramente lei stessa aveva mangiato qualcosa, forse qualche radice che non avrebbe dovuto mangiare e così, attraverso il proprio latte, aveva intossicato il figlioletto. Tutto ad un tratto prese una decisione, scese con il piccolo in Za Urbiaze e zitta zitta si avvicinò alla culla. Con rapidità tolse dalla culla il piccino che dormiva beato e lo sostituì con il suo malato. Poi corse via come il vento, con quel bimbo che continuava a dormire tranquillo. Se non che, il piccolo malato, sentendosi abbandonato, si mise a strillare, e la madre che era al lavoro lasciò cadere la vanga e corse subito a vedere cosa avesse il suo figliolo. Quando vide

cosa c’era nella culla, si mise ad urlare ed a

strapparsi i capelli. Accorsero tutti quelli che

erano intenti al lavoro nei ampi di Poje, ma che

potevano

poteva

aiutarla, la poveretta!Allora udirono gridare lassù, su per quei rii: - Quello che piange è mio! quello che non piange non è mio! Tieni tu quello con le croste e io quello bello! Allora tutti capirono che la duiacessa aveva scambiato i due piccoli. I più anziani, quelli che la sapevano lunga sulle duiacesse, come si comportavano e come ragionavano, dissero ai due giovani genitori: - Ora dovete farvi solo coraggio! Quella lì non vi restituirà il bambino finché non sarà certa che il suo sia guarito. Allora i due si portarono a casa il piccolo della duiacessa, e un po’ grazie alle erbe medicinali, un po’ perché nutrito con buon latte, cominciò a stare meglio e pian piano guarì. Era proprio bello il piccolo della duiacessa con quella zazzera di riccioli in testa; solamente che si comportava da selvaggio qual era: mangiava con le mani, non voleva essere lavato né pettinato e si accovacciava a dormire nella cenere del focolare. Se lo sgridavano, soffiava come i gatti e mordeva persino! Erano passati ormai due anni e la duiacessa non si era fatta sentire. - Se quella non si è ancora fatta vedere, vuol dire che il nostro povero piccolo è morto di fame o di freddo nei boschi -, ripeteva la povera madre che aveva il pensiero sempre fisso lì. Sennonché in una tarda sera d’estate, una sera senza luna, sentirono gridare fuori nel buio: - Sgangasgo! Smamo smo!!! I due giovani si guardarono pallidi come stracci, mentre il piccolo aveva rizzato la testa, sveglio come non mai, e guardava attento verso la porta. - Sgongo!!! Ciuffarcizu smo!!! Allora il piccolo saltò fuori dalla cenere, ne fece una scia attraverso la stanza e saettò fuori dalla porta gridando: - Sgarangangai! Sgarangangai! Sgarangangai! E scese il silenzio: un angoscioso silenzio rotto soltanto dal ripetitivo coro dei grilli. - È tornata per prenderselo ed ora siamo rimasti soli per davvero! - disse sconsolato quel pover’uomo. E la moglie scoppiò a piangere. Subito dopo udirono chiaramente il pianto disperato di un bimbo; corsero attraverso il prato e trovarono il loro figliuolo abbandonato lì al buio, ma vivo e sano. Se lo portarono in casa e se lo passarono l’un l’altro per baciarlo, accarezzarlo, per asciugargli le lacrime e stringerselo al cuore. Era come un pupazzetto vestito di pelli di pecora, ai piedini portava una specie di stivaletti cuciti alla meglio con lunghi punti. I capelli gli scendevano oltre le spalle. La duiacessa l’aveva accudito meglio che aveva potuto e chissà quanto bene gli aveva voluto e quanto le era costato restituirlo. Ma era madre anche lei e, alla fine, si era decisa a tornare a riprendersi il suo Sganghetto. |

| RIFERIMENTI E NOTE |

|

| ___________________________________________ | |

| TESTO E TRADUZIONE |

Dorina Di Lenardo, Il Giornale

di Resia; 11/1, 2000; pp. 5-6.

http://147.162.119.1:8081/resianica/x-sgo/lendduia.do;

ultimo accesso: 14 marzo 2012. Dal 7 febbraio 2023 il

sito non è più accessibile. |

| ___________________________________________ | |

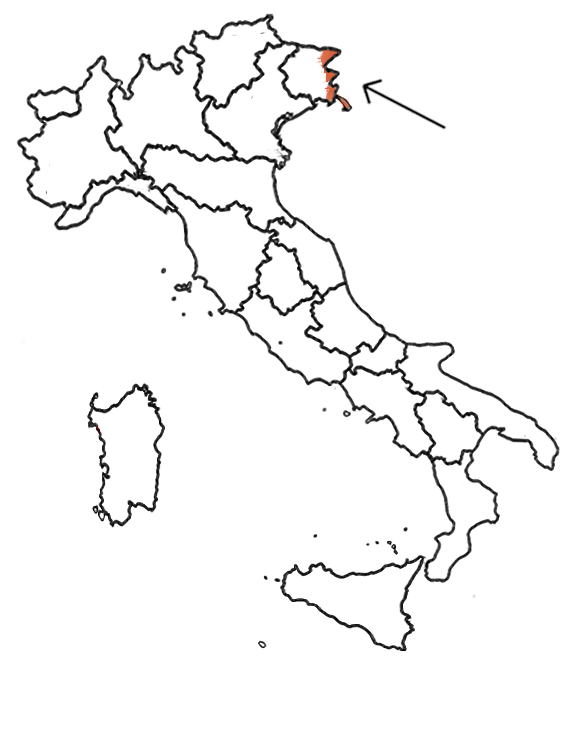

| LINGUA |

Dialetto resiano; http://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_resiano;

ultimo accesso: 29 aprile 2024. Vedi anche: http://www.dom.it/una-fonte-inesauribile-per-conoscere-la-storia-di-resia/ (ultimo accesso: 14 marzo 2012); Roberto Dapit: Identità resiana fra "mito" e ideologia: gli effetti sulla lingua; http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/2393/1/13.pdf (ultimo accesso: 29 aprile 2024); Jan Baudouin de Courtenay (1900), Sull'appartenenza linguistica ed etnografica degli slavi del Friuli (citazione da); sta in: La Val Resia e le bellezze della natura; http://benvenutinelsitodigraziella.blogspot.com/search/label/JAN%20BAUDOUIN%20DE%20 COURTENAY (ultimo accesso: 29 aprile 2024). |

| ___________________________________________ |

|

| IMMAGINE | Immagini tratte da Arthur Rackham.

James Mattew Barrie, Peter Pan in Kensington

Gardens: from the little white bird, 1912; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Pan-Arthur_Rackham-240.jpg;

ultimo accesso 29 aprile 2024. |

| ___________________________________________ | |

| NOTE | |

| La duiacessa l’aveva accudito meglio che aveva potuto e chissà quanto bene gli aveva voluto e quanto le era costato restituirlo. | La Duaicessa è ambivalente, come la

baba-yaga delle fiabe russe, come tante figure magiche

delle fiabe popolari italiane. Si vedano come esempi,

in questo sito, le fate e il Gatto Mammone nella Novella

de' gatti, l'orchessa che sfama, nasconde e

accontenta il Valletto del mercante,

e l'orco che accoglie come figlia sua Violetta.

Le versioni delle fiabe eufemizzate, che hanno

dominato fino a qualche anno fa i libri di favole per

bambini, dissipano una parte fondamentale del

patrimonio fiabesco tradizionale, che consente di dare

forma alle paure e alle angosce dei bambini,

confortandoli, perché ciò che è proprio e segreto è

narrato e rappresentato anche da altri, anche nei

libri o nei film, quindi può essere, detto,

affrontato, superato. La favola resiana mostra un'accoglienza che potrebbe insegnare a riconoscere e accogliere la diversità nei propri figli - più inquietante di quella che vediamo nei figli degli altri, diversi a qualunque titolo - meglio dei trattati e degli esperti mass-mediatici di psico-ortopedia. Al rapimento della duaicessa la madre umana nel suo ecumene risponde nutrendo e curando il piccolo selvaggio: non si tratta di moralistica bontà, ma della sola strada percorribile perché il bambino venga restituito, anche se nulla garantisce che questo accada. Le parole della duaicessa sono incomprensibili per gli esseri umani, ma il suo piccolo risponde all'appello: questa misteriosa comprensione è accettazione feconda della vita, che include fantasmi estranei alla città, minacciosi, certo, ma non impossibili da affrontare. Questa piccola leggenda resiana, come molte altre fiabe, racconta come sia possibile interagire con le parti non colonizzabili della realtà psichica, rispetto alle quali l'eroe civilizzatore non ha strumenti che gli garantiscano il successo. |