|

C'era una volta un ubriaco che,

avendo perso il suo orologio in un vicolo

buio, lo cercava sotto un lampione. Qualcuno gli

chiese che senso aveva la sua ricerca, e lui rispose

che non c'erano altri posti illuminati.

Pensiamo ora al vicolo buio come all'inconscio, e

alla coscienza come al cono di luce del lampione. Di

notte, sognando, o nella follia, delirando, vaghiamo

nell'oscurità, che è piena di figure, lampi, colori,

pericolosamente fascinanti e quasi impossibili da

riportare, anche solo per frammenti, nell'area

illuminata della coscienza. Le figure della parte

oscura segnalano la loro presenza anche durante la

veglia, attraverso i lapsus, gli atti mancati, con

innumerevoli sgambetti e agguati tesi al nostro

controllo. Più nell'oscurità che nella coscienza

risiedono quanto più desideriamo, Eros, e temiamo,

Thanatos: quando si manifestano sotto il lampione

rendono malcerte tutte le misure e le

classificazioni che credevamo di aver stabilito.

Dove ha luogo l'educazione, e di cosa deve tener

conto? Nella misura in cui coincide con l'istruzione

e confina con l'ammaestramento, l'educazione

prescinde dall'oscurità, e ha come scopo quello di

convincere i bambini che devono stare sotto il

lampione, nell'area della cultura di appartenenza.

Si può considerare un alunno troppo fantasioso, o

perfino troppo intelligente, se le sue espressioni

non si mantengono entro il cono di luce.

Se poi lo psicoanalista viene chiamato nella scuola

a offrire un contributo agli insegnanti, come mi

capita di fare da vent'anni con miti e favole

antiche, dove si colloca? Forse vuole illuminare col

suo sapere le parti oscure? È ciò che gli viene

chiesto quasi sempre: dire chi ha problemi, fornire

ricette per far diagnosi o prognosi. Come se avesse

una lampada per andare nell'oscurità, e non fosse

semplicemente attento a quanto dell'oscurità lascia

tracce nella parte illuminata. Lo psicoanalista che

fornisse agli insegnanti l'ideale di un'educazione

psicoanaliticamente illuminata seguirebbe piste

estranee alla realtà psichica descritta da Freud:

l'inconscio non è colonizzabile, l'anima può essere

ascoltata con più attenzione, ma il suo discorso

affonda sempre nel mistero. Meglio pensare a una

possibilità di ombreggiare con la psicoanalisi

qualche luogo dell'educazione in cui troppa luce

impedisce di crescere ai fiori delicati, come quelli

della realtà infantile.

A dispetto dell'illusione umana, per la quale

l'ubriaco della storiella sarebbe qualcun altro, noi

tutti vaghiamo incerti sotto qualche lampione, ma

siamo anche l'orologio perduto, il vicolo buio, e il

cono stesso di luce. Lo psicoanalista nella scuola

può offrire solo un contributo alla consapevolezza

di tutto questo, ricordando che non esiste

procedimento fecondo se si trascura la domanda sul

senso della ricerca stessa. La parte luminosa e

quella oscura sono opposte e complementari, traendo

vita una dall'altra: il greco Esiodo raccontava che

dall'unione della Notte col Buio, generati dal Caos,

nacquero l'Etere e il Giorno.

Se l'educatore vuole illudersi che la realtà umana

possa ridursi a ciò che è oggettivabile e

misurabile, svilendo la funzione del pensiero a una

pratica ossessiva di classificazione, deve negare

ascolto a ciò che il bambino presenta, se non gli

appare immediatamente iscrivibile nel suo cono di

luce. Non eludere la domanda sul senso

dell'educazione o della ricerca, che sono forme

della domanda sul senso della vita, permette di

osservare che il grado di verità di un racconto,

tradizionale o narrato da un bambino, non poggia

sulla verosimiglianza delle sue figure e della

successione dei suoi eventi, ma sulla pregnanza che

si sprigiona fra narratore e ascoltatore, e sui

rilanci di senso che arricchiscono e trasformano la

loro relazione.

I miti e le fiabe antiche o raccolte da narratori

analfabeti non hanno come destinatari i bambini,

sono storie attraverso le quali gli esseri umani

comunicano indipendentemente dalla loro età, come

sono indipendenti da ogni confine di spazio e di

tempo: Cenerentola si può trovare in una tribù

africana come alla corte del Re Sole come in Tibet.

Quando l'adulto seleziona o modifica le fiabe per

destinarle a un pubblico infantile non pensa al

bambino che ha accanto, ma al suo proprio bambino

ideale, e del resto i grandi capolavori per

l'infanzia non si lasciano mai circoscrivere in

un'età particolare.

Nell'ambito di un ciclo di interventi promossi dalla

Biblioteca Comunale di Bovezzo (BS) nel mese di

maggio scorso, ho raccontato in una terza elementare

una parte della Teogonia di Esiodo e l'episodio di

Ulisse col Ciclope. Il mio racconto dalla Teogonia è

consistito nella fabula che a partire dai quattro

dei originari porta alla creazione di Urano/Cielo,

alla sua evirazione da parte di Crono/Tempo, alla

nascita di Afrodite/Venere, e di Giove/Zeus. Ho

raccontato per mezz'ora circa, e i bambini hanno

avuto altrettanto tempo per disegnare o scrivere, a

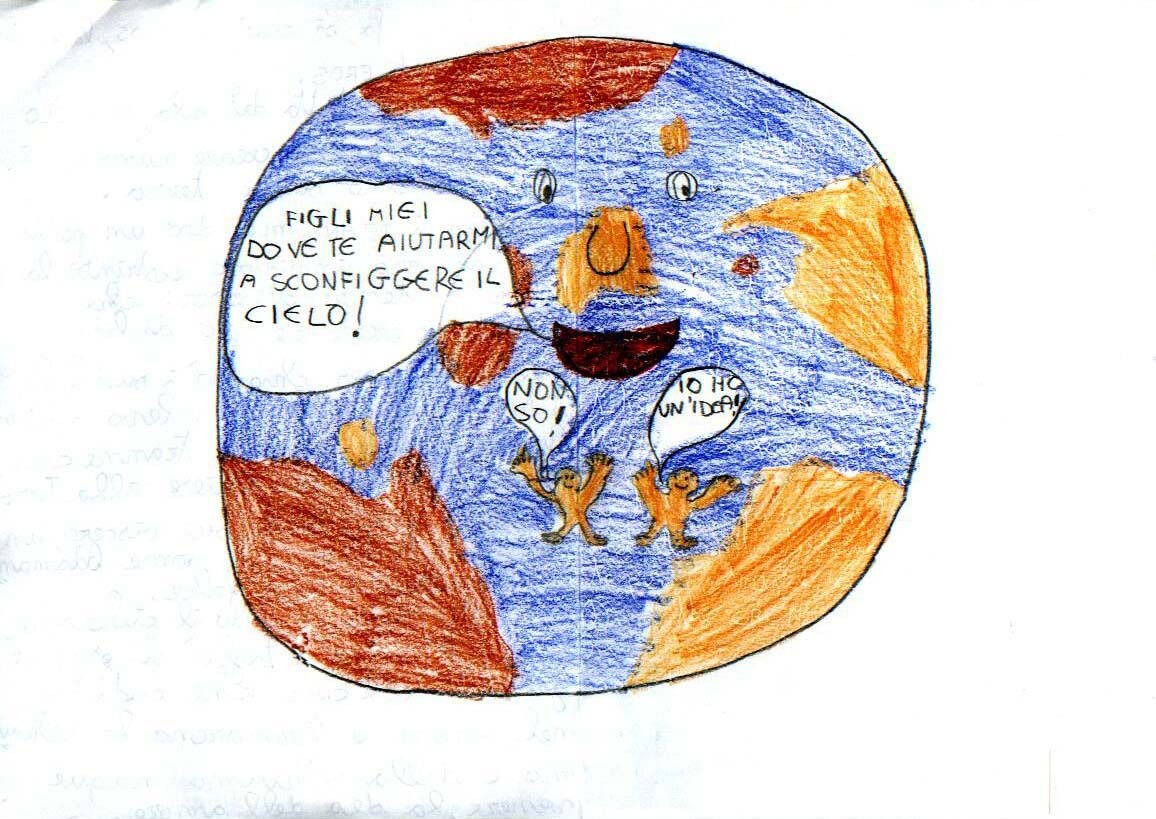

loro scelta. Un bambino ha scritto la favola dalla

Teogonia, e sull'altro lato del foglio ha disegnato

la Terra che chiama i suoi figli in aiuto contro il

padre Crono (nel disegno, in

fondo alla pagine, si vede trasparire la parte

scritta dall'altra parte del foglio).

Nella rinarrazione del bambino osserviamo come il

figlio Crono, l'eroe, sia più attivo e determinante,

secondo il desiderio del bambino stesso: nel mio

racconto, come nella Teogonia, il progetto

dell'agguato è tutto della Terra.

Tanto tempo fa, si creò il CAOS, la

TERRA, l'INFERNO ed Eros.

La TERRA creò, tutto da sola, il CIELO

affinche potessero creare nuovi esseri che

vivevano sulla terra.

Nacquero i TITANI, ma dopo un po' il CIELO che

era invidioso costrinse la TERRA a tenere gli

esseri che avevano creato dentro di lei.

Allora la TERRA chiamò i suoi figli titani e

chiese chi la voleva aiutare. Nessuno si fece

avanti tranne Crono, il più piccolo, che

chiese alla terra di tirare fuori, dalle sue

viscere, un metallo potentissimo di nome

Adamante per costruire una falce.

Di notte CRONO quando il cielo scese si

avvicinò e tagliò gli organi genitali del

CIELO che caddero nel mare e formarono la

schiuma e dalla schiuma nacque Venere, la dea

dell'amore.

Anche nel disegno che ha fatto

sul retro il bambino attribuisce a Crono l'idea,

come si legge nel fumetto. E' solo un esempio, fra

gli ultimi che ho raccolto, di come i bambini

rispondano alle favole antiche, sorprendendo i loro

insegnanti che si domandano come siano riusciti a

ricordare tutto e a rappresentarlo così bene, non

meno di me, che pure lo sperimento da vent'anni. Non

ci si abitua mai alla creatività e alla felicità

espressiva, come non smette mai di parlare una

poesia.

|