|

||||||||

|

|

PICCOLO FESTIVAL DI CASI LIRICI PER NON MORIRE |

AN O R M A MILANO TEATRO ALLA SCALA 1831 |

||||||

|

||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

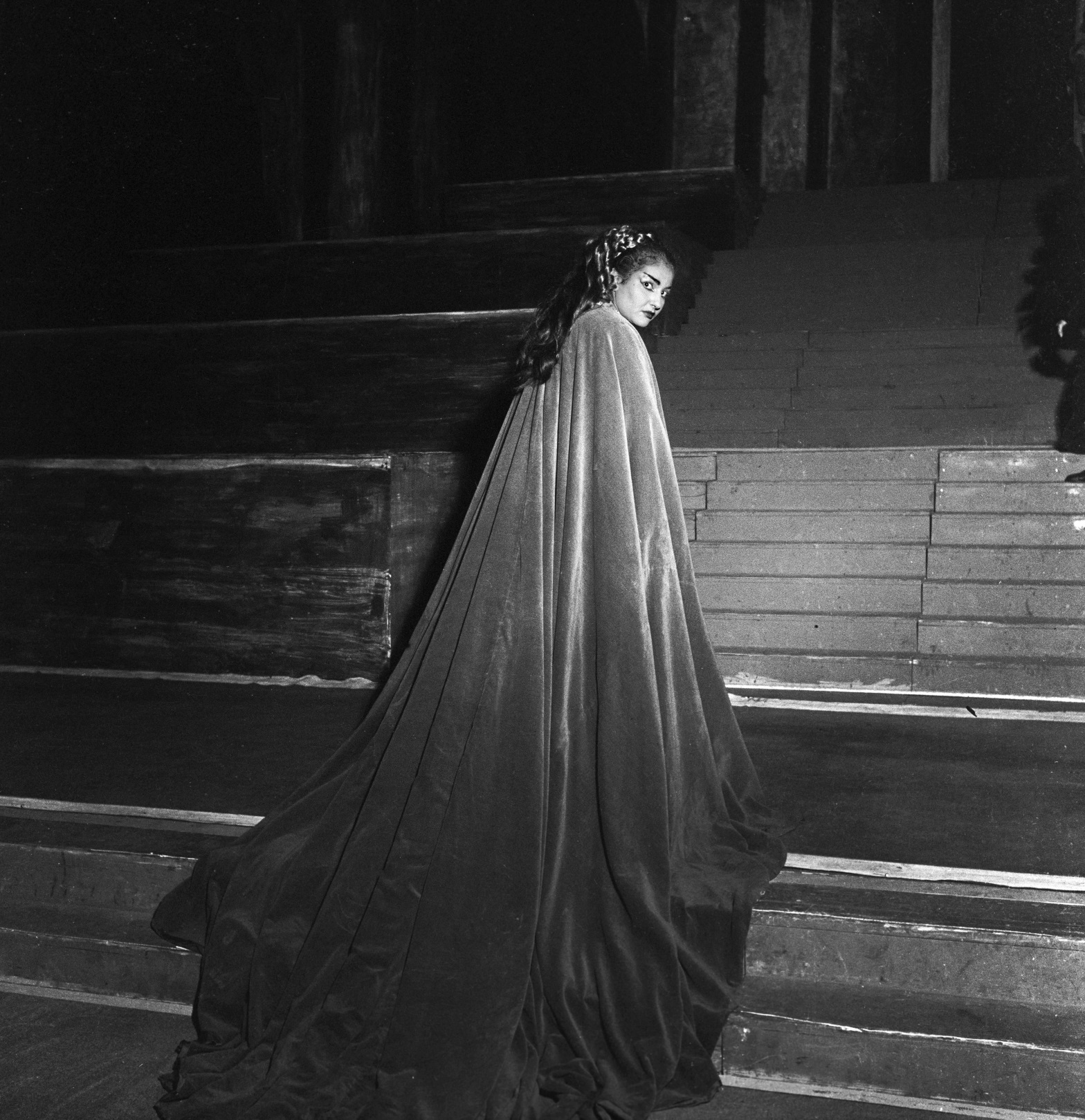

CINQUECENTO PAROLE PER NORMA Casta diva, è la dea vergine della luna, Artemide per i greci, Diana per i latini, signora dei boschi, cacciatrice. Vergine come Athena/Minerva ed Estia/Vesta, circondata da ninfe che devono mantenersi vergini. Nessun uomo deve violare con lo sguardo la nudità di Diana quando si immerge nel bagno: se accade la punizione è terribile. Atteone, che ha visto Artemide per caso, viene trasformato in cinghiale; i suoi cani non lo riconoscono e lo sbranano, mentre il cacciatore cercando di chiamarli per nome, grugnisce. Come può Norma, sacerdotessa del tempio della Casta Diva, vergine dea lunare, rivolgersi alla dea lunare (Selene, Cinzia, sono tutti nomi della Luna e di Artemide) quando ha un amante segreto, un romano, straniero e nemico, dal quale ha avuto due figli? Una contraddizione che Maria Callas esprime con la voce, il volto, il corpo nel concerto di Parigi, 1958. Artemide, la dea che vive nei boschi e rappresenta il femminile selvaggio, irrompe sulla scena e sovverte l'ordine patriarcale quando viene violata, sia uccidendo chi pur involontariamente ha posato lo sguardo sul suo corpo senza veli, sia perseguitando le ninfe del suo seguito se hanno perso la verginità cedendo all'amore di un uomo. La dea lunare pregata da Norma è la divinità del femminile più potente, come tale separato dalla civiltà patriarcale: l'uomo non ha potere su questa creatura indomabile, a meno che non sia lei stessa a mettersi a sua disposizione. (La locuzione richiama le parole che Rosy Bindi rivolse a Silvio Berlusconi in TV: Sono una donna che non è a sua disposizione) Qualcosa della donna è escluso dall'ecumene, dal patriarcato fallocentrico, qualcosa che ha come dea Artemide, Diana per i latini. Molte figure della mitologia greca e medievale hanno una potenza che possono mettere a disposizione del loro amato, purché, illudendosi di esserne padrone, non infranga il patto col quale ha preso questa donna: di esserle fedele, come nella storia di Pollione e Norma, di tenerla come sua sposa, come in quella di Giasone e Medea, di non violare un suo divieto, come in quella del principe di Lusignano e Melusina. Il patto viene regolarmente violato: se vinto dalla pulsione scopica lo sposo va a vedere Melusina, i loro figli continuano a vivere e la sposa scompare senza dar traccia di sé. Se invece il patto viene violato perché l'amato intende sposare un'altra, la furia della potente sposa può annientare tutti i personaggi e tornare alla sua origine anteriore al patriarcato. Nella tragedia di Euripide il finale è nefasto e irrimediabile per Giasone, che perde i figli e le nuove nozze, per la sua promessa sposa e per il re di Corinto padre di lei. Medea, dopo aver ucciso i figli, ne porta con sé i corpi sul suo carro trainato da draghi volanti, e viene accolta dal re di Atene Egeo, padre di Teseo. Racconta il mito che Egeo si gettò in mare quando credette che il figlio fosse perito nell'impresa di sconfiggere il Minotauro a Creta, e da allora si chiamò Egeo il mare greco. Lo stesso mare in cui volle che fossero sparse le sue ceneri il soprano, la Divina Callas, della quale ricordiamo i cento anni dalla nascita. Noi non crediamo che l'essere umano di sesso femminile abbia doti e risorse segrete che l'essere umano di sesso maschile non ha. Crediamo che la cultura nella quale bene o male viviamo, la civiltà umana, sia costruita sulla polarizzazione dei due sessi: linea dell'I Ching intera per il maschile, linea spezzata per il femminile. Corpo pieno e sporgente con il pene, corpo cavo con la vagina. Pieno/Vuoto, Attivo/Passivo, Sole/Luna (In alcune lingue e in alcune mitologie e in alcune lingue, come il tedesco, i sessi dei due luminari sono invertiti: die Sonne e der Mond. Ma aspetto di conoscere miti o lingue che attribuiscono lo stesso sesso ai due astri, alle luci del giorno e della notte. Il mondo si illumina per la presenza delle due luci, gli esseri umani e gli animali e le piante si riproducono per la compresenza di individui o parti femminili e maschili. I greci avevano un dio primigenio, coevo di Caos, Gaia/Terra e Tartaro/Inferi, il quarto venuto ad essere, tutto d'oro, che rende molli le giunture per l'emozione dell'amore spingendo all'unione esseri umani e divini, immortali e mortali. Poi avevano una dea che spingeva all'unione maschi e femmine, esseri umani, animali e piante, nata dal seme del padre Urano/Cielo quando il figlio suo Cronos gli aveva tagliato il membro scagliandolo in mare. Il primo padre, genitore della stirpe degli dei titani, si era ritratto in alto e da allora non era più sceso sulla madre sposa Gaia Terra per avvolgerla dappertutto ammantato di stelle e generare con lei creature divine, tracotanti, bellissime, potenti e prepotenti. Ma dal suo membro cullato dalle onde del mare mai stanco, del colore del vino - forse i Greci erano daltonici, ma in ogni caso poeti - era nata una fanciulla, la bellissima Afrodite, che portata dalle onde giunse a Citera, e dove camminava spuntavano erbe e fiori. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

TRAMA

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ANTEFATTO L'azione si svolge nelle Gallie, all'epoca della dominazione romana. Nell'antefatto la sacerdotessa Norma, figlia del capo dei druidi Oroveso, è stata l'amante segreta del proconsole romano Pollione, dal quale ha avuto due figli, custoditi dalla fedele Clotilde all'insaputa di tutti. ATTO PRIMO La vicenda si svolge nelle Gallie, all'epoca dell'invasione Romana Nella foresta sacra dei Druidi il gran sacerdote Oroveso annuncia l'arrivo di Norma, la sacerdotessa sua figlia, che compirà il sacro rito in omaggio alla divinità lunare. Intanto Pollione, segreto amante di Norma da cui ha avuto due figli, incontra l'amico Flavio e gli confida di essersi innamorato di un'altra sacerdotessa (Adalgisa) e di voler con lei fuggire alla volta di Roma, temendo l'ira e la vendetta di Norma. I guerrieri Galli esortano Norma ed Oroveso a dare l'ordine di sterminare gli oppressori romani, ma Norma, quale interprete della volontà divina, asserisce che l'ora della rivolta non le è ancora stata comunicata dagli dèi. Intona quindi una preghiera alla luna, al termine della quale congeda l'assemblea dei Galli, che si allontana invocando il giorno della vendetta. Nella sacra foresta rimane solo Adalgisa, subito raggiunta da Pollione che la invita ad abbandonare le sue divinità e a seguirlo a Roma; la fanciulla, alfin convinta, promette di fuggire con lui l'indomani. Nella sua abitazione, Norma confida a Clotilde d'aver appreso che Pollione è richiamato in patria: teme che il proconsole abbia intenzione d'abbandonarla e le affida i due figli per poter rimaner da sola ma la raggiunge Adalgisa che, ignorando la relazione tra Norma e Pollione, le confida il suo colpevole amore senza rivelare l'identità dell'amato; narra il primo incontro e Norma commossa, al ricordo del suo idillio con Pollione, scioglie Adalgisa dai suoi voti e la congeda, invitandola a vivere liberamente con l'amato. All'arrivo inatteso del proconsole, Norma comprende che è proprio lui l'uomo amato dalla fanciulla ed in preda al furore, la mette in guardia contro l'infedeltà del romano. Adalgisa, sconvolta dalle rivelazioni, rimprovera Pollione di averla ingannata e rifiuta di seguirlo. I Druidi, intanto, richiamano Norma alla celebrazione dei sacri riti; Pollione si allontana, furente, e Adalgisa informa Norma che intende rinunciare al proprio amore. ATTO SECONDO Nella abitazione di Norma Norma decide di vendicarsi uccidendo i due bambini avuti da Pollione; ma quando entra, nottetempo, nella stanza in cui dormono brandendo un pugnale, il sentimento materno prevale. Fa chiamare Adalgisa e le affida i figli , pregandola di condurli all'accampamento romano: lei ha deciso di morire. Adalgisa, disperata, tenta di dissuaderla, e promette di intercedere in suo favore presso il proconsole romano, al quale ella ha definitivamente rinunciato; commossa, Norma l'abbraccia e le assicura la sua eterna amicizia. Nella foresta intanto, Oroveso annuncia ai guerrieri galli la prossima partenza di Pollione, che verrà sostituito da un proconsole ancor più temibile; ma invita tutti ad attendere con pazienza l'ora dell'insurrezione dato che Norma non ha ancora dato il responso. Norma spera ancora che Pollione possa tornare al suo amore, ma Clotilde la dissuade, rivelandole che il proconsole è deciso a rapire Adalgisa e a condurla a Roma. Sconvolta e desiderosa di vendetta, Norma chiama a raccolta i guerrieri galli, annunciando loro che è giunta l'ora di ribellarsi a Roma. Poco dopo Pollione, sorpreso nel sacro recinto delle vergini, viene arrestato e condotto al tempio; Norma vorrebbe ucciderlo ma poi, mossa a pietà, allontana tutti col pretesto d'interrogare il prigioniero, per scoprire l'identità della sacerdotessa sua complice. Rimasti soli, Norma lo supplica di tornare al suo amore ma Pollione rifiuta, poi, di fronte alla minaccia di uccidere i due figli e mandare al rogo Adalgisa, accetta le condizioni impostegli. Rientrano i guerrieri e i sacerdoti e Norma annuncia loro d'aver scoperto il nome della donna spergiura e traditrice: tra lo stupore e la costernazione generale accusa se stessa del misfatto, e ordina che venga eretto il rogo sul quale andrà a morire. Prega Oroveso di prendersi cura dei figli (“Deh, non volerli vittime”) e si avvia verso il rogo, mentre Pollione, straziato dal rimorso e resosi conto d'amare ancora quella donna generosa e sublime, decide di seguirla unendosi al suo tragico destino. (http://www.liricamente.it/trama-opera.asp?opera=norma) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| CASTA DIVA | |||||||||||||||

Parigi Palais Garnier 1958; https://www.youtube.com/watch?v=s-TwMfgaDC8, h 00:07:13. Ultimo accesso, 14/08/2023. Fra le notizie in calce al video si legge che al 2/12/20 le visualizzazioni erano 17.985.608. Maria Callas esprime con tutta la sua vita, la sua voce, la sua interpretazione, la donna intera, a ogni età, fragile e forte, impossedibile e pronta a dedicare tutta se stessa a un uomo, diva mondiale e tenera come una donna innamorata. Tutto questo è presente in massimo grado nel recital di Palais Garnier del 1958, in questa preghiera alla dea lunare della sacerdotessa che non è più vergine. Quando ha le braccia congiunte Callas potrebbe cullare un bambino per addormentarlo. Anche se sappiamo che nessuno, piccolo o grande, potrebbe addormentarsi a questo canto. Ma la Luna capirà, anche se la donna deve morire, o attraversare qualcosa come la morte per vivere le due parti del femminile che la cultura patriarcale scinde da sempre. Noi cerchiamo di capire, e capiamo anche la paura, l'incomprensione, il fallimento. Lo viviamo nel lavoro analitico, lo viviamo nella nostra storia, lo viviamo perfino preparando questo Piccolo festival. Per non morire... |

|

||||||||||||||

Teneri figli… in questo sen concetti, da questo sen nutriti… essi, pur dianzi delizia mia… ne’ miei rimorsi istessi raggio di speme… essi nel cui sorriso il perdono del ciel mirar credei!… Io, io li svenerò?… di che son rei? (Silenzio) Di Pollïon son figli: ecco il delitto. Essi per me son morti; moian per lui. N’abbia rimorso il crudo, n’abbia rimorso, anche all’amante in braccio, e non sia pena che la sua somigli. Feriam… (S’incammina verso il letto; alza il pugnale; essa dà un grido inorridita: i figli si svegliano) Feriam…Ah! no… son figli miei!… miei figli! (Li abbraccia e piange) Clotilde! (A. II, Sc. 1) Poi fa venire Adalgisa, le affida i figli e le dice di portarli al loro padre, a Roma, che lei perdona. ADALGISA E tu?…Lo amai… quest’anima sol l’amistade or sente. NORMA O giovinetta!… E vuoi?… ADALGISA Renderti i dritti tuoi, o teco al cielo e agli uomini giuro celarmi ognor. NORMA Hai vinto… hai vinto… abbracciami. Trovo un’amica ancor. A DUE Sì, fino all’ore estreme compagna tua m’avrai: per ricovrarci insieme ampia è la terra assai. Teco del fato all’onte ferma opporrò la fronte, finché il mio core a battere io senta sul tuo cor. (Partono) (A. II, Sc. 4) OROVESO Va’, infelice! NORMA (incamminandosi) Va’, infelice!Padre!… addio. POLLIONE Il tuo rogo, o Norma, è il mio. A TRE NORMA e POLLIONE Là più puro, là più santo incomincia eterno amor. OROVESO Sgorga alfin, prorompi, o pianto; sei permesso a un genitor. CALA IL SIPARIO |

|||||||||||||||

| OPERA

COMPLETA |

|||||||||||||||

Online la registrazione effettuata nel 1955 a Milano, al Teatro alla Scala, direttore Tullio Serafin. Insieme a Maria Callas, Franco Corelli, Christa Ludwig, Nicola Zaccaria. Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, maestro del coro: Norberto Mola. LP Edition 1972. https://www.youtube.com/watch?v=tGy0ZDoVIR0; h 02:41:25; ultimo accesso 14/08/2023. La

Norma ebbe la sua prima il 26 dicembre 1831 alla

Scala. Destinata a diventare la più amata fra quelle

di Vincenzo Bellini, subì un fiasco clamoroso, sia per

circostanze legate all'esecuzione, sia per la presenza

di una claque avversa a Bellini e al soprano, Giuditta

Pasta. Anche l'inconsueta severità della drammaturgia

e l'assenza del momento più sontuoso, il concertato

che tradizionalmente chiudeva il primo dei due atti,

sconcertarono il pubblico milanese. |

|

||||||||||||||

| LIBRETTO |

|||||||||||||||

Norma. Tragedia lirica in due atti. Libretto di Felice Romani. Musica di Vincenzo Bellini. Edizione a cura di Emanuele Bonomi, con guida musicale all'opera. Venezia: Teatro La Fenice 2019; https://www.teatrolafenice.it/wp-content/uploads/2019/03/NORMA.pdf; ultimo accesso 14/08/2023. (NORMA in mezzo alle sue ministre. Ha sciolti i capegli, la fronte circondata di una corona di verbena, ed armata la mano d’una falce d’oro. Si colloca sulla pietra druidica e volge gli occhi d’intorno come inspirata. Tutti fanno silenzio) (A. I, Sc. IV) |

|

||||||||||||||

| PRIMA

DEL 1831 |

|||||||||||||||

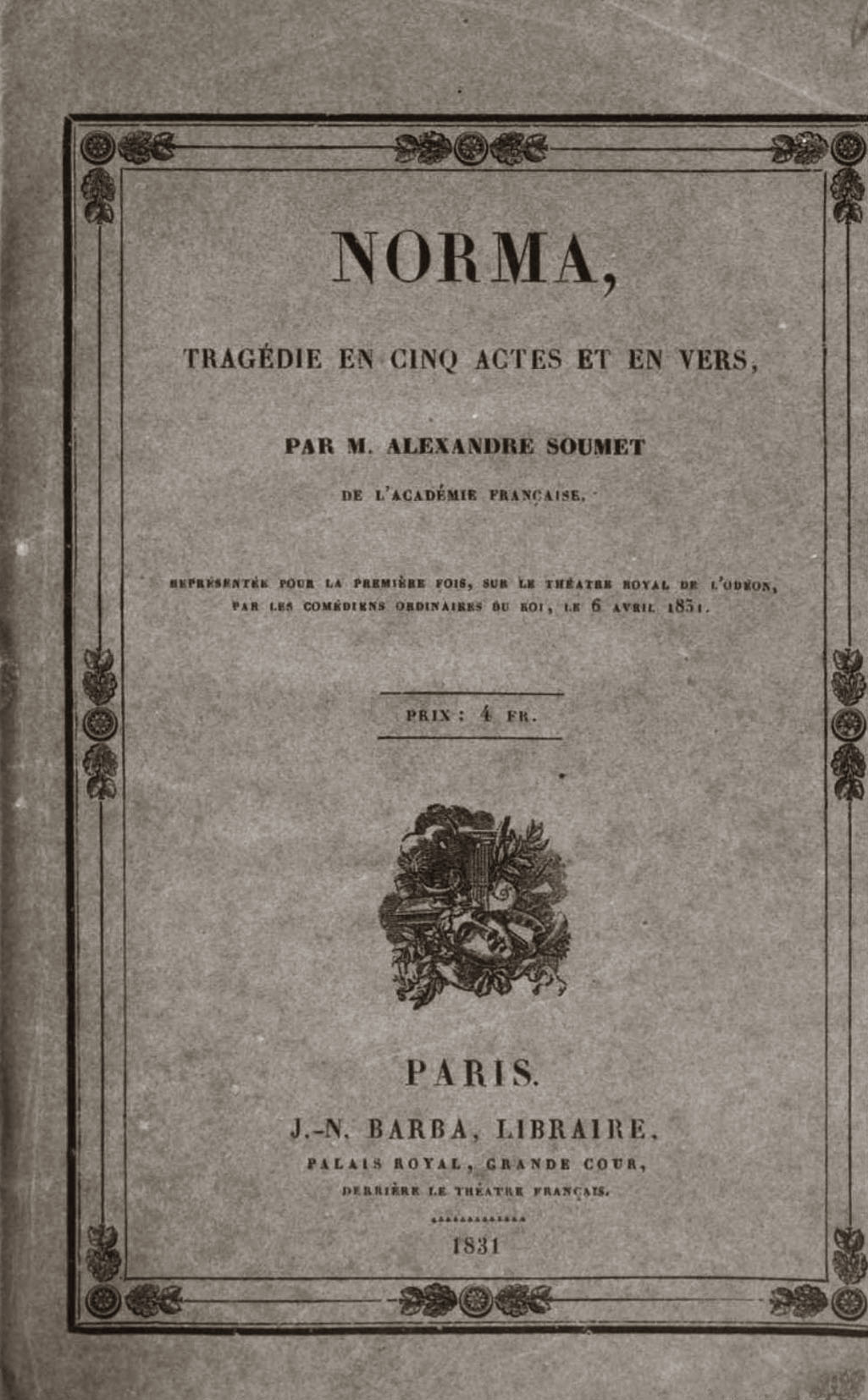

| 1831 Alexandre

Soumet, Norma ou l'infanticide |

|||||||||||||||

Norma. Tragédie en cinq actes et en verses par M. Alexandre Soumet de l'Académie Française, representée pour la premiére fois, sur le Théatre Royal de l'Odéon par les Comédiens Ordinaires du Roy, le 6 avril 1831. Paris, J.-N. Barba, Libraire 1831. Lo scrittore francese Alexandre Soumet (Castelnaudary 1788 - Parigi 1845) già Uditore del Consiglio di stato napoleonico, poi bibliotecario (Saint-Cloud, Rambouillet, Compiègne), quindi, dal 1824, membro dell'Académie française. Più che con i suoi poemi (L'incrédulité, 1810; Jeanne d'Arc, 1825; La divine épopée, 2 voll., 1840), ottenne notorietà con le tragedie Clytemnestre (1822), Saül (1822), Cléopâtre (1824), Une fête de Néron (1830), Norma (1831; da questa F. Romani trasse un libretto per l'omonima opera di V. Bellini) che lo mostrano scrittore di transizione fra classicismo e romanticismo. Pollione dice a Flavio che ama Adalgisa e non sopporta più Norma. Flavio: Il a tout oublié, ses devoirs, sa patrie, Et l'insensé, Norma, t'accuse de folie. (A. I, Sc. 1, finale) Clotilde: Votre epoux... Norma: Pollion n'est pas. Clotilde: Mais sa foi... Norma: Il peut me la reprendre, et notre hymen précaire, S'il est inscrit au ciel, ne l'est pas sur la terre. (A. I, Sc. IV) Norma: Guérit-il de l'amour ton Dieu du coeurs souffrans? Clotilde: Il l'apaise, et sa croix veille sur les enfans. Norma: Mon appui reste aux miens. Connais-tu sur la terre Une divinité plus forte qu'une mère? Agénor (a Clodomir) Notre mort cou^terai trop de larmes amères, Oui, la mort des enfans brise le coeur des mères. Nous faisons tout l'orgueil de la no^tre... et toujours Son amour tutélaire a veillé sur nos jours. C'est elle! un dieu propice auprès de nous l'envoie... [hanno fatto lo stesso terribile sogno, nel quale una festa di matrimonio si trasformava in una carneficina, nella quale i due bambini erano le vittime sull'altare) A. II sc. 4 Norma a Pollione: A qui dois-tu le jour, ta gloire, tes lauriers? Quelle voix jusqu'ici maitrisa nos guerriers? Tu n'es rien, j'ai tout fait. (Pollione le risponde schernendo il potere di Irminsul, e dice che insorgano pure i barbari con i loro falsi dei:) Et voyons si vos dieux, grossissant la tempète, Jetteront sur mes pas un écueil qui m'arrète. |

u |

||||||||||||||

| DOPO

IL 1831 |

|||||||||||||||

| 2012 Maurizio Melai, Due versioni di "Norma" a confronto: dalla tragedia di Alexandre Soumet al libretto d'opera di Felice Romani | |||||||||||||||

Due versioni di "Norma"..., In Poetarum Silva, poetarumsilva.com (Testo completo); ultimo accesso 17/09/2023 Felice Romani e Vincenzo Bellini, attenti osservatori del panorama letterario francese, cominciano a lavorare sulla tragedia di Soumet probabilmente nel luglio dello stesso anno, come testimonia una lettera di Bellini del 23 luglio: “Ho scelto di già il soggetto per la nuova mia opera ed è una tragedia intitolata Norma ossia l’infanticidio di Soumet adesso rappresentata a Parigi e con esito strepitoso…” L’opera conosce la sua prima rappresentazione alla Scala di Milano il 26 dicembre 1831, dopo soli cinque mesi di lavoro del librettista e del compositore. Il melodramma italiano giunge al Théâtre-Italien a Parigi quattro anni più tardi, ma è immediatamente sospeso a causa delle accuse di plagio formulate proprio da Soumet. Si dovrà attendere il 1845 per una fortunata ripresa dell’opera agli Italiens, ripresa di cui Gautier rende conto il 24 febbraio 1845: “L’interdiction qui pesait sur Norma a été levée enfin. M. Alexandre Soumet a compris qu’une belle musique n’ôtait rien à une belle tragédie, et que, puisqu’il fallait prendre les idées quelque part, il était naturel qu’on les cherchât là où elles sont, c’est-à-dire chez les poètes.” (dal testo sopra citato) |

|

||||||||||||||

| 2017 Paolo Mascari,

Callas ovvero Norma |

|||||||||||||||

Norma non è un ruolo, non è un’opera, non è un melodramma. Essa è, se fosse possibile definirla con completezza, un monumento, un patrimonio culturale, frutto del genio artistico di Vincenzo Bellini, che sfugge a qualsiasi etichetta o classificazione. Questa inafferrabilità è il destino comune a tutte le grandi opere frutto dell’ingegno umano le quali, una volta create, divengono enormi e indefinibili. Ma un’opera musicale, non è un’opera d’arte come tutte le altre, infatti non avrebbe senso senza un interprete che la renda viva... (P. Mascari) https://ierioggidomaniopera.com/2017/09/20/maria-callas-ovvero-norma/; ultimo accesso 14/08/2023 Nel testo Paolo Mascari descrive una particolare corrispondenza di Callas col ruolo di Norma. Norma ha alle spalle, e davanti a sé, Medea, la maga che poteva modificare il corso della Luna, che Callas ha interpretato per Pasolini. Ma Callas è anche Tosca, cantante lirica che non capisce perché debba essere punita, non avendo mai fatto male ad anima viva. Vivere insieme due ruoli può uccidere la donna letteralmente: questo è vero per Callas e per i quattro personaggì lirici che abbiamo scelto. Poi è Traviata, che resta sola a morire - Alfredo arriva un po' tardino - ed è Butterfly che muore sola, per consentire al figlio di viver con onore. A Pinkerton, impavido marine, tocca l'ultima battuta, inutile come la promessa di Alfredo. Tosca sola dopo aver tentato di salvare l'amato, sola sceglie la morte. Rischia solitudine e morte ogni donna che tenta di vivere sia come madre e sposa s,ia come artista o sacerdotessa, vale a dire senza mai rinunciare a mettere sulla scena della vita le due parti del femminile scisse dall'ordine patriarcale. |

|

||||||||||||||

| 2020 Marina

Abramović, Seven Deaths of Maria Callas: Burning |

|||||||||||||||

|

Opéra national de Paris, Palais Garnier, Seven Deaths of Maria Callas_ Burning, 2021; https://www.youtube.com/watch?v=7QoWCunToO0; ultimo accesso 14/08/2023 Marina Abramović/Norma va a morire vestita da uomo mentre Willem Dafoe/Pollione, che sceglie di morire con lei, indossa l'abito laminato che era di lei. A un livello interpretativo il soprano, qui come negli altri melodrammi italiani di cui parliamo, sostiene i valori - e la cultura - patriarcale più del tenore. Ma a un altro livello realizza un grado massimo e nuovo di femminilità e di umanità: Norma è la sacerdotessa pronta a morire per difendere l'onore della propria comunità e la pace con Roma, ed è allo stesso tempo madre e donna gelosa, amante del console Pollione, rappresentante dei romani dominatori. Potrebbe evitare il rogo se accusasse la rivale Adalgisa, invece sceglie di rendere pubblica la sua scelta segreta, di essere sacerdotessa e madre e donna innamorata. Non a caso le leggi antiche pretendevano la verginità e la castità nelle sacerdotesse: ancora oggi le suore, essendo spose di Gesù, devono vivere in castità. Si ricorda la storia della Monaca di Monza, narrata da Manzoni nei Promessi Sposi; ispirato al caso vero di Marianna de Leyva y Marino. Costretta per sottrarle l'eredità materna a entrare in convento come Suor Virginia Maria, ebbe due figli dal conte Gian Paolo Osio. L'amante amato fu condannato a morte per gli omicidi commessi per difendere la sua relazione, e Marianna fu condannata a passare il resto della sua vita murata viva in una cella angusta. Tornando a Norma, la straordinaria ininterrotta popolarità del melodramma italiano non può significare solo uno scambio di ruoli, come nella lettura della performer serba. L'estremo sacrificio di Norma significa, insieme all'impossibilità di vivere i due ruoli della donna da sempre rigidamente separati nel patriarcato, l'affermazione del desiderio irrinunciabile di viverli entrambi. Se in Burning di Marina Abramović riconosciamo la difesa della civiltà attuata dalla donna anziché dall'uomo - dal soprano anziché dal tenore -, nella Norma di Belllini sentiamo sia l'amore per l'uomo e la tenerezza per i figli, sia la potenza della sacerdotessa che invoca la dea lunare perché conceda la pace. Pensiamo in particolare all'interpretazione della preghiera alla dea lunare di Maria Callas nel concerto del 1958 a Parigi. Il riferimento mitologico di Norma a Medea ci fa ricordare la maga della Colchide, il cui padre era figlio del Sole e fratello della potentissima Circe, che aveva il potere di modificare il corso della Luna, l'astro della dea invocata da Norma. |

|

||||||||||||||

| AL

DI LÀ DELL'OPERA MEDEA: MITO, TRAGEDIA E MELODRAMMA |

|||||||||||||||

| VII sec. a. C,

Esiodo, Teogonia, vv. 993-1002 |

|||||||||||||||

Nella Teogonia Esiodo parla dell'eroe Giasone, di Medea, e del loro figlio Medeo, senza alcun riferimento alla feroce vendicatrice figlicida: La bella figlia fanciulla del re |

|||||||||||||||

| 431 a.C. Euripide, Medea,

tragedia |

|||||||||||||||

Nella traduzione di Ettore Romagnoli (1928). Testo integrale online. Wikisource Medea Mai non divenga un uom turpe felice, né mai beato chi mi strugge il cuore! (Secondo episodio) Medea Odiami: aborro la tua voce amara. Giasone Ed io la tua; ma separarci è facile. Medea Come? Che devo fare? Anch'io lo agogno. Giasone: Fa’ che i miei figli io seppellisca e lagrimi. Medea No certo: seppellirli io stessa intendo, con le mie mani. Nel sacrario d’Era, Diva d’Ascrèa, li porterò, ché niuno dei nemici l’insulti, e non profani le tombe loro. E in questo suol di Sísifo sacre istituirò feste, e cortei, per espiare questa orrida strage. Alla terra mi reco io d’Erettèo, e con Egèo, figliuolo di Pandíone abiterò: tu, com’è giusto, morte farai da tristo, ché sei tristo: avranno amaro fine le tue nuove nozze. (Esodo, vv. 1374-1385) Vedi anche il testo greco integrale con la traduzione di G. Ghiselli (2008) |

|

||||||||||||||

| I sec. a.C. Ovidio,

Medea, tragedia |

|||||||||||||||

Servare potui: perdere an possim rogas? Ho potuto salvarti, chiedi se posso distruggerti? La tragedia giovanile di Ovidio è perduta,

resta questo verso nel quale risuona la straordinaria

profondità psicologica di Ovidio. L'ordine gerarchico

patriarcale ha bisogno del femminile indomito come

quello di Medea e Melusina, sia per conquistare il

vello d'oro, che cura ogni male, sia per fondare un

dominio e iniziare una dinastia regale. Il patriarcato

non si fonda su un misconoscimento della potenza

femminile, ma su una scissione fra la parte della

creatura femminile che nutre e custodisce i figli e lo

sposo sottomettendosi alla sua legge e al suo

desiderio, e la parte che eccede l'ordine maschile,

portando sia ricchezza che distruzione. Ipotizziamo

qui che il femminile scisso e allontanato dall'ecumene

sia quanto dell'umano non si sottomette a nessun

ordine. Qualcosa del femminile? O piuttosto

qualcosa rimosso nel femminile, assegnato e assunto

dal femminile, per liberare il maschile

dall'ambivalenza strutturale della psiche e rendere

possibile una società ordinata, gerarchica e

fallocratica? Indomita è l'infanzia, indomita la

follia, indomita l'estasi...

Indomita l'arte, indomita Maria Callas. |

|||||||||||||||

| I sec. Ovidio, Lettera di Medea a

Giasone, Eroidi |

|||||||||||||||

[Esule, povera, disperata, Medea si rivolge al nuovo sposo, se le cure del regno gli lasciano tempo]. 1 Ma io tempo per te lo avevo, benché regina dei Colchi, quando chiedevi che la mia arte ti venisse in aiuto. Allora le sorelle che dispensano i fili degli uomini dovevano svolgere i fusi del mio destino. 5 Allora Medea poteva morire bene; tutta la vita vissuta da allora non è che castigo. Ahimè! Perché il legno del Pelio, spinto da braccia giovanili, cercò il montone di Frisso? Perché noi Colchi vedemmo Argo, la nave 10 di Magnesia e voi, ciurma greca, beveste l’acqua del Fasi? Perché i tuoi biondi capelli mi piacquero più del giusto, e la tua bellezza e la grazia finta della tua lingua? O almeno, dopo che la nuova nave era giunta alla nostra riva, portando uomini audaci, 15 l’ingrato figlio di Esone non fosse andato premunito contro i fuochi e le corna dei tori. Avrebbe gettato i semi, e sarebbero sorti altrettanti nemici, e il coltivatore sarebbe morto del suo raccolto. Quanta perfidia sarebbe morta con te, scellerato! 20 Quante sciagure sarebbero state risparmiate alla mia persona! (Dalle Eroidi, XII, Lettera di Medea a Giasone; ultimo accesso 19/09/2023) |

|

||||||||||||||

| I sec. Ovidio, Medea, dalle Metamorfosi | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| I sec. d. C. Medea,

Seneca, tragedia |

|||||||||||||||

Medea invoca gli dèi delle tenebre e giura vendetta. Dopo aver ucciso il fratello Apsirto e ingannato il padre Eeta, in Colchide, per seguire Giasone a Corinto, è stata ormai abbandonata dal condottiero degli Argonauti. Le nozze con Creusa, figlia del re Creonte, sono infatti imminenti. Il coro prega gli dèi affinché siano propizi, in vista del matrimonio. Udendo il canto nuziale, Medea grida alla nutrice il proprio dolore, giustificando Giasone e scaricando ogni colpa su Creonte, verso il quale vuole riversare la vendetta. Nonostante la nutrice predichi prudenza e dica alla donna di fuggire, Medea rimane ferma nelle sue intenzioni. Anche con Creonte, che le intima di lasciare Corinto, Medea lamenta le sue sventure. Dice di accettare il bando cui è costretta, ma chiede di poter abbracciare un'ultima volta i due figli avuti da Giasone. Creonte le concede un giorno. Il coro rimpiange l'età dei padri, epoca in cui gli uomini vivevano in modo spartano e « ognuno radeva pigramente la propria costa o invecchiava nel proprio campo, non conoscendo altri beni che quelli del suolo natio »[1], rimproverando a Giasone la sua ambizione. Dopo un nuovo breve colloquio con la nutrice, Medea incontra Giasone. Gli rinfaccia l'ingratitudine, mentre anch'egli la prega di prendere la via dell'esilio, preoccupato per l'ira di Creonte e del re tessalo Acasto, il cui padre Pelia è morto in seguito a un inganno di Medea. Giasone teme soprattutto per i figli; appurato ciò, la figlia di Eeta comprende di aver individuato il punto debole dell'Argonauta. Il coro ricorda la tragica fine degli Argonauti, che hanno sfidato il mare e subito un'inesorabile vendetta. Medea prepara un manto avvelenato da far indossare alla sposa. Chiamati a sé i figli, lo consegna loro affinché lo portino a Creusa. Il dono fatale è costato la morte a Creusa e al padre: l'incendio divampato nella città resiste all'acqua, che anzi alimenta le fiamme. Medea vuole portare a compimento la vendetta; nonostante qualche fugace momento di esitazione, uccide uno dei due figli, poi, salita sul tetto del palazzo reale, trafigge anche l'altro, questa volta sotto gli occhi di Giasone. (Wikipedia; ultimo accesso 05/11/2023) |

|

||||||||||||||

| 1634 Corneille, Medea,

tragedia |

|||||||||||||||

Corneille a inséré quelques éléments nouveaux notamment au niveau des personnages. Le dramaturge ajoute, par exemple, le personnage d'Égée. Cet ajout est une inspiration de la Médée d'Euripide. Toutefois, Corneille étoffe davantage ce personnage en le rendant amoureux de Créuse. Cet amour est à sens unique. Égée permet de créer, avec Jason et la princesse, un triangle amoureux qui complexifie l'intrigue. Le dramaturge insère ensuite des personnages nouveaux. Nous pouvons citer Créuse qui possède alors un véritable rôle sur scène. Elle n'est plus seulement un objet ou simplement citée. Ensuite, Corneille crée le personnage de Pollux qu'il établit comme étant l'ami et le confident de Jason. Ces changements permettent à l'auteur d'atténuer la culpabilité de Médée par rapport à Sénèque. En effet, ces personnages apportent une diversité de points de vue sur l'héroïne tragique. Ainsi, il est plus délicat pour le spectateur de condamner Médée. Dans l’œuvre de Sénèque, le spectateur est obligé de la condamner. Chez Corneille, ce choix devient plus difficile car il a en sa possession une multitude d'opinions. Enfin, autre détail, il nomme la « Nourrice » – nom chez Sénèque – Nérine. La création et l'insertion de nouveaux personnages vont dans le sens d'une tragédie plus « psychologique ». Corneille insère aussi des péripéties qui complexifient les événements menant aux crimes finaux et permettent de justifier la vengeance de Médée et donc d'atténuer ainsi sa culpabilité. Son crime devient plus supportable, moins horrifiant que celui de Sénèque. Tout d'abord, la première péripétie rajoutée par Corneille est le fait que ce soit Créon qui enlève ses enfants à Médée afin de les mettre sous la garde de sa fille Créuse. Ensuite, Créuse exige la robe de Médée, seul bien qu'elle possède depuis sa fuite de Colchide. Ce n'est pas Médée qui la lui donne délibérément. Corneille fait donc moins agir Médée ; ce sont les autres personnages qui font avancer l'intrigue. Ces actes justifient donc en partie la vengeance de Médée. Ainsi, à la différence de Sénèque, Médée n'est plus haïe dans sa totalité, le lecteur est partagé. Une autre invention majeure concerne la mort de Jason. En effet, ce dernier se suicide sur scène. Chez Sénèque, tout comme dans le mythe, Jason ne meurt pas à la suite de ces événements. Cette invention augmente le pathétique de la tragédie. À la différence de Sénèque, Corneille ne montre pas sur scène l'infanticide. Celui-ci est commis hors-scène, tandis que les deux meurtres (ceux de Créon et Créuse) sont effectués sur scène, aux yeux de tous. L'infanticide est moralement plus condamnable que le meurtre parce que le coupable tue sa descendance, une partie de lui-même. Corneille a donc préféré faire preuve de bienséance sur ce point. (Wikipedia; ultimo accesso 05/11/2023) |

|||||||||||||||

| 1797 Le 23 Ventôse Ann V.e, Médée, Tragédie. Paroles de Hoffmann - Musique de Chérubini. | |||||||||||||||

Libretto dell'opera online: Médée, Tragédie. Paroles de Hoffmann - Musique de Chérubini. Répreséntée sur le Théâtre Feydeau a Paris le 23 Ventôse Ann V.e. A Paris, chez Huet, Éditeur de Pièces de Théatre etulù de Musique, rue Vivienne, N.°8. An. V.e 1797 ultimo accesso 05/11/2023. L'opera in tre atti è ispirata alla tragedia di Euripide, a quella di Seneca e alla versione secentesca di Corneille. Opera buffa, ovvero con ampi recitativi, fu presto dimenticata in Francia, mentre nell'Ottocento ebbe successo sia in Germania che in Italia, con i recitativi musicati. SCENA FINALE Jason: Mes fils! Rends-moi mes fils! Médée: Ils ont suivi mon frère Adieu! Dans Iolcos va trai^ner la misère; De rivage en rivage errant, désespéré, En tous lieux fugitif, en tous lieux abhorré, Va cacher les remords de ton ame éperdue. Que les mères par-tout fremissent à ta vue! Plus heureuse que toi, je vais dans les enfers Par des chemins connus, pour moi toujours ouverts: Après mille tourmens je t'y verrai descendre, Et sur les bords du Styx mon ombre va t'attendre. [Scende nell'abisso con le tre eumenidi, che la prendono. Il fuoco sale e avvolge tutto, il popolo porta via con sé Giasone] Coro: Justes ciel! l'enfer se découvre à nos yeux! Fuyons, fuyons de ces funestes lieux. Quand le choeur et Jason sont sorti de la scène, le palàis achève de s'écrouler; tout le théatre est en feu, et n'offre plus que ruines et incendie. FIN (p. 48, cit.) |

|

||||||||||||||

| 1909 Medea, musiche di Cherubini, testo di Hoffmann. Traduzione italiana di Carlo Zangarini e recitativi di Lachner. | |||||||||||||||

Atto I La scena si svolge a Corinto, nel palazzo del Re Creonte. Glauce sta terminando, aiutata da due ancelle, i preparativi per il suo matrimonio con Giasone. Questi ha ripudiato Medea, potente maga e sua prima consorte. Lei a suo tempo l'aveva aiutato nell'impresa di rubare il Vello d'oro, tradendo la sua stessa famiglia, e dalla loro unione erano nati due figli. Medea riesce ad entrare nel palazzo di Creonte e lì incontra Giasone, al quale chiede il ritorno in seno alla famiglia. Visto però il suo rifiuto lei lo maledice e giura vendetta. Atto II La scena si svolge all'interno del palazzo del Re. Medea vuole vendicarsi nonostante la sua ancella Neris cerchi di convincerla a lasciare Corinto. Quando il re ordina a Medea di abbandonare immediatamente la città lei ottiene ancora un giorno da passare con i suoi figli. Incontra ancora Giasone e insieme rievocano i felici momenti del loro amore. Infine Medea ordina all'ancella Neris di recare in dono a Glauce il manto e il diadema che ella ebbe da Apollo. Atto III La scena si svolge tra il palazzo e il tempio. Neris accompagna i due figli al cospetto della loro madre Medea. Dal tempio giungono voci e lamenti: Creonte e Glauce sono morti perché i doni di Medea erano avvelenati. La folla furente si scaglia contro Medea, ma questa, con Neris e i due figli, si rifugia nel tempio. Giasone accorre per arrestarla, ma Neris esce sconvolta dicendo che Medea ha ucciso i figli nel tempio. Viene Medea, con in mano il pugnale insanguinato e dice a Giasone di aver compiuto una giusta vendetta. Sconvolto dal dolore egli muore e Medea rientra nel tempio, mentre questo sta andando in fiamme. (Medea, Cherubini, wikipedia; Traduzione italiana di Carlo Zangarini e recitativi di Lachner) La prima rappresentazione italiana è del 1909, MIlano, Teatro alla Scala. Dal sito l'Orchestra Virtuale del Flaminio, col patrocinio dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia https://www.flaminioonline.it/Guide/Cherubini-Guide.html; ultimo accesso: 03/11/2023 Dal libretto la sintesi del finale, sostanzialmente coincidente con la sintesi di wikipedia riportata sopra: Médée, circondata dalle Eumenidi (le Furie), esce dal tempio; ha ancora in mano la lama insanguinata e si presenta allo sposo giustificando il proprio gesto con la sua giusta vendetta. Le sue maledizioni si arrestano soltanto quando intorno a lei si levano le fiamme, che poi circondano il tempio e l'intera scena, nel terrore generale. Ma non coincide con le ultime parole di Medea, né con le parole presenti nel libretto. Leggiamo qualche parola dal libretto succitato: ATTO I Medea: Spergiuro! osi tu rinfacciarmi i miei crimini? Non sono anche i tuoi? E non è stato per te Che ho immolato tante vittime auguste? Come il tuo, forse che il mio cuore ha mancato alla sua fede? Solo per te ho tradito, abbandonato mio padre, per te ho assassinato, straziato mio fratello; e quando Pelias è sceso nella tomba, parla, è stato per me che un pio parricida nel petto di questo vegliardo ha piantato il coltello? Ecco i miei attentati; io li riconosco, perfido; non mi lascerà mai il loro crudele ricordo; ma paventa; la loro fonte non si è ancora prosciugata; Al di sopra di tutto io metterò il mio piacere, e tu ti pentirai di avere abusato di me; e se io ho osato tanto per dimostrarti la mia fede, che cosa non oserei per vendicarmi di te? (Scena VII) ATTO II Giasone ha preso i figli con sé e a Medea che lo supplica di darli a lei glieli concede solo per il giorno che Creonte le ha concesso prima del definitivo esilio. Neride le propone di abbracciare per l'ultima volta i suoi bambini, ma Medea le risponde che non li ama più: in loro vede solo il loro padre (A. II) A III Neride, come Suzuki, manda i bambini dalla madre Medea: Figli miei! è dunque così, voi mi costringete! La natura è più forte e io cedo alla sua legge. O momenti dolorosi! O momenti pieni di incanto! Dolcezza inesprimibile! O allarme mortale! Il mio debole cuore è in preda a mille sentimenti, si apre a tutti i piaceri, soffre tutti i tormenti. Medea a Giasone: Essi hanno seguito mio fratello, addio! Va a trascinare la tua miseria nella Iolchide, errando disperato di piaggia in piaggia, fuggiasco in ogni luogo, in ogni luogo aborrito! Va a nascondere i rimorsi della tua anima perduta! Che le madri ovunque tremino alla tua vista! Più felice di te io me ne vado nell'aria! Per cammini conosciuti, a me sempre aperti! Negli Inferi ben presto io ti vedrò discendere, e sulle rive dello Stige la mia ombra ti attenderà! (Con queste parole ella si invola nell'aria. Una esplosione di fuoco esce dal tempio e si diffonde dappertutto. Il popolo si disperde per mettersi in salvo.) |

|

||||||||||||||

| 1953, 1957, 1961,1971-72, Maria Callas interpreta Medea nell'Opera di Cherubini | |||||||||||||||

Medea è stato uno dei ruoli leggendari di Maria Callas, portato in trionfo in tutti i teatri del mondo, fino alla consacrazione cinematografica nel film diretto da Pierparolo Pasolini (1969). Non sempre si ricorda, però, che la riproposizione dell’opera del fiorentino Luigi Cherubini (1797), di fatto uscita dal repertorio, fu il frutto della politica culturale del Maggio Musicale Fiorentino, che la resuscitò nell’edizione del 1953. E non sempre si sottolinea il fatto che Maria Callas (anzi, Maria Meneghini Callas: un personaggio ancora non toccato e trasformato dalla sua fama mondana) trovò proprio al Comunale di Firenze il teatro che ebbe il coraggio di investire sulla sua inusuale voce e sul suo talento di interprete. Si deve infatti alla geniale intuizione di Francesco Siciliani, direttore artistico del Maggio dal 1949, se Maria Callas inaugurò, qui a Firenze, quella che sarebbe stata non solo una straordinaria carriera, ma una presenza sconvolgente nella storia dell’opera lirica. E fu Siciliani che capì come le risorse vocali e il temperamento di quella giovane praticamente sconosciuta avrebbero potuto rendere giustizia ad un personaggio come quello della maga della Colchide, la figlia del Sole condannata a provare le passioni troppo umane di madre e di sposa tradita. (Toscana Eventi & News; ultimo accesso, 05/11/2023) 1953, a Firenze; con Carlos Guichandut, Mario Petri, Fedora Barbieri. Orchestra e coro del Maggio musicale fiorentino, direttore Vittorio Gui. Opera completa, audio, h: 02:09:23; ultimo accesso 18/09/2023. Maggio 1953, dal vivo III atto; ultimo accesso 05/11/2023 1953, a Milano; con Gino Penno, Maria Luisa Nache, Fedora Barbieri, Giuseppe Modesti; direttore Leonard Bernstein Opera completa, audio, h: 02:08:56; ultimo accesso 18/09/2023 1957, a Milano; con Mirto Picchi, Renata Scotto, Miriam Pirazzini, Giuseppe Modesti; direttore Tullio Serafin, Registrazione Ricordi. Atto II, finale, audio; h: 00:09:58; ultimo accesso 18/09/2023. 1958-1961, Photos from 4 performances: Dallas (1958), Covent Garden (1959), Epidaurus (1961) and Teatro alla Scala (1961) Sound from the Covent Garden performance; h: 00:42:16; ultimo accesso 22/09/2023. 1961, con Jon Vickers, Ivana Tosini, Giulietta Simionato, Nicolai Ghiaurov, direttore Thomas Schippers Video excerpts h 00:06:34 ; ultimo accesso 18/09/2023. 1971-72. Masterclass at the Juilliard School, Dei tuoi figli la madre h: 00:15:44; ultimo accesso 16/08/2023 La riscoperta dell'opera di Cherubini si legò, negli anni cinquanta del XX secolo, all'interpretazione di Maria Callas, che la riportò sulle scene nel 1953, prima al Teatro Comunale di Firenze e poi alla Scala, e la interpretò nuovamente negli anni successivi sia in Italia che all'estero. La sua interpretazione del personaggio è rimasta paradigmatica: la grande intensità drammatica fu tale da indurre Pier Paolo Pasolini ad affidare al soprano il ruolo di attrice protagonista nell'omonimo film. Anche Theodor Dreyer aveva chiesto a Callas di interpretare Medea nel film di cui aveva preparato la sceneggiatura, film realizzato su quella sceneggiatura da Lars von Trier nel 1988. |

|

||||||||||||||

| 1959, I figli di

Medea, teledramma |

|||||||||||||||

I figli di Medea, Alida Valli (Medea e la madre del bambino) ed Enrico Maria Salerno (il padre del bambino), film TV, YouTube h. 00:54:50 Soggetto e sceneggiatura sono di Vladimiro Cajoli, che, avendo ben presente la trasmissione radiofonica statunitense The War of the Worlds (1938), presentò il suo lavoro al Concorso Nazionale Originali Televisivi della Rai del 1959 e vinse il primo premio. Fu quindi proposto ad Anton Giulio Majano che accettò di dirigerlo. Il film per la televisione, presentato come un vero sceneggiato ad ambientazione mitologica, veniva interrotto bruscamente dal rapimento del figlio dell'improbabile coppia formata da Alida Valli ed Enrico Maria Salerno, da parte dello stesso padre. L'evento venne percepito come reale come era avvenuto nel 1938 con The War of the Worlds di Orson Welles. Il

bambino necessitava della somministrazione periodica

di un medicinale salvavita, ma l'attore padre

rifiutava di rivelare dove lo teneva nascosto.

Chiedeva di parlare alla televisione, e gli veniva

concesso perché in questo modo i telespettatori

avrebbero potuto telefonare al numero 696 in caso di

avvistamento dell'attore mentre entrava

nell'abitazione dove nascondeva il figlio. Il padre

rapitore accusa la madre di aver scelto di fare

l'attrice e non la madre - il loro bambino, afferma

a un certo punto, non sa nemmeno cosa sia una madre. Enrico Maria Salerno nel suo monologo parlava dei mezzi di comunicazione e di informazione e del loro uso distorto, monologo che veniva bruscamente interrotto dall'annuncio del ritrovamento del fanciullo e dall'intervento in scena delle forze dell'ordine che arrestavano l'attore. Tutto sembrava tornato alla normalità, ma un nuovo collegamento in diretta si rendeva necessario: Enrico Maria Salerno aveva estratto una pistola e minacciava di togliersi la vita. L'attore/padre riprendeva quindi il suo monologo verso le telecamere, che però si interrompeva quando si addormentava per effetto di un sedativo somministratogli a sua insaputa nel bicchier d'acqua che aveva chiesto. (Tratto da wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/I_figli_di_Medea;

ultimo accesso: 20/10/2023) Il disordine nella

società, l'ingiustizia, la pericolosa influenza dei

giornali e della televisione, sono connessi all'accusa

che il padre rivolge a Medea/Alida Valli: di non aver

fatto la madre. |

|||||||||||||||

| 1969 Pier Paolo

Pasolini, Medea, film |

|||||||||||||||

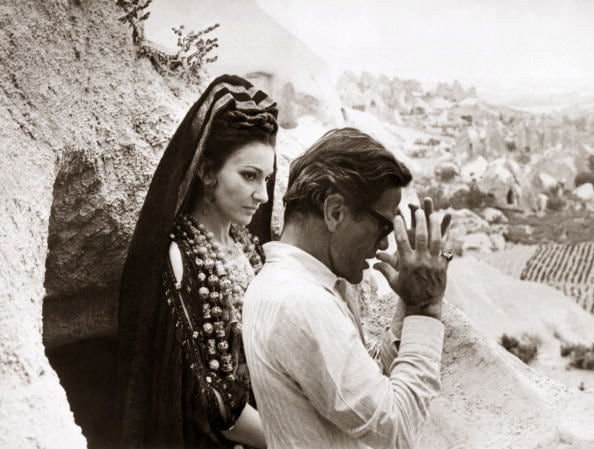

Film completo, h 01:51:01; ultimo accesso 15/08/2023 Sei come una pietra preziosa che viene violentemente frantumata in mille schegge per poi essere ricostruita di un materiale più duraturo di quello della vita, cioè il materiale della poesia. (Pier Paolo Pasolini) Di seguito Maria Callas intervistata su "Medea" per 'Fuori Orario' 1969 trascritte dall'intervista completa che si trova su Youtube, h. 00:07:42; ultimo accesso: 3/11/2023 D.: La Medea le era già stata offerta dal regista danese Dreyer... R.: Sì, sì, sì... D.: Perché ha scelto Pasolini? R.: Sa, quello è un po' il destino. Pasolini è giovane, Dreier era un po' tanto vecchio e purtroppo è morto nel frattempo. D.: Come vede il suo personaggio? R.: Come Medea. D.: Si considera una Medea perfetta? R.: Non mi considero mai perfetta. Sulla vicenda di Maria Callas protagonista della Medea di Pasolini, vedi anche la pagina di Maria Callas, in questo stesso sito. |

|

||||||||||||||

| 1988: Lars von

Trier, Medea, film |

|||||||||||||||

Preview, YouTube Movies h 00:03:22 Film completo h 01:16:22 Medea è un film per la televisione danese del 1988 diretto da Lars von Trier, basato su una sceneggiatura che Carl Theodor Dreyer, maestro spirituale del regista, aveva preparato ma mai girato, ispirato dall'omonima tragedia di Euripide. (Wikipedia) Il film è molto crudo, difficile vederlo senza inorridire, quando, ad esempio, i due bambin fuggono avendo compreso quale destino li attende, ma la mamma li riprende e li impicca. La ferocia femminile, di solito rimossa dalle idealizzazioni della maternità, qui torna perturbante. Alla fine Medea siede sul pavimento di una nave che la porterà lontano da Giasone. Da Egeo? All'uccisione dei propri figli si sopravvive anche se non si è psicotiche? Anche se non si ha a disposizione un carro trainato da draghi volanti? Lars von Trier e Carl Theodor Dreyer rispondono di sì. Se non fosse per la nostra esperienza clinica con donne che hanno vissuto l'interruzione della loro gravidanza desiderata, a causa di gravi malformazioni del feto, o per l'interruzione della sua crescita e della sua vita dovuta a cause accidentali, se non avessimo visto l'angoscia tragica di donne che subiscono questa esperienza, anche se sanno di non averne responsabilità né colpa, non avremmo messo online questi fotogrammi tratti dal film di Lars von Trier. Il tema di Medea è quasi impossibile da affrontare, per questo la donna che vive l'esperienza di interrompere una gravidanza desiderata rischia una solitudine terribile, e una crisi della presenza che ci costringe a pensare affrontando un dolore spesso privo di parole. La mitica tragica Medea prende talmente sul serio la legittimazione di Giasone, che crede nei valori del patriarcato fallocentrico più di Giasone stesso. Fino alla fine l'eroe Giasone non riconosce che senza l'appoggio della donna la sua potenza si dissolve. Per questo, per ignorare questa funzione di base della donna per l'uomo, è necessario il dominio maschile sulla donna, l'accettazione di questo dominio da parte della donna, e l'esclusione dall'ecumene di quanto della donna non è domato né domabile. Così si accendonpo i roghi della Santa Inquisizione, per un rito estraneo alla liturgia cattolica, o per un velo messo male o dimenticato. |

|

||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 1993, Philadelphia,

film |

|||||||||||||||

Sequenza dal film "Philadelphia" (1993) di Jonathan Demme; h. 00:04:13 Andrew Beckett (Tom Hanks) ascolta Maria Callas nell'Andrea Chenier di Giordano, La mamma morta, spiegando e traducendo i versi all'avvocato Joe Miller (Denzel Washington). |

|

||||||||||||||

| 2002, Ettore

Cingano, Eros, maternità, magia e distruzione: Medea

dai mille volti |

|||||||||||||||

Il saggio di Ettore Cingano si trova alle pagine 77-93 in: Adriano Guarnieri, Medea, opera-video in tre parti liberatamente ispirata a Euripide; Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, 2002, pp. 174; Saggio molto ben fatto, per il rigore, per l'ampiezza di riferimenti, per l'assenza di ogni forma di moralismo o di sottomissione a qualsivoglia ordine gerarchico. https://www.teatrolafenice.it/wp-content/uploads/2019/03/MEDEA.pdf In un volume pubblicato venti anni fa, Duarte Mimoso-Ruiz recensiva circa duecentonovanta opere di vario genere incentrate sul mito di Medea a partire dal XIII secolo, escludendo l'antichità; da allora il numero è notevolmente cresciuto. (Ettore Cingano, p. 77) |

|

||||||||||||||

| 2011 Dr. Agata

Gallo, La sindrome di Medea, forma di alienazione

genitoriale |

|||||||||||||||

Alienazione genitoriale. Un terribile abuso contro i bambini 3. La sindrome di Medea. Chi la causa, area scientifica, pubblicazioni. A cura della dott.ssa Agata Gallo. http://www.alienazione.genitoriale.com/la-sindrome-di-medea-dott-ssa-agata-gallo/; ultimo accesso: 17/09/2023 Piccola nota: Medea non è figlia di Circe, come scrive A. Gallo. Circe è sorella di Eeta, padre di Medea, ed entrambi sono figli del Sole. Non è necessario avere fatto studi classici per saperlo, basta cercare qualche minuto online. |

|

||||||||||||||

| 2015 Vincenzo

Cascone Il sogno di Medea, documentario |

|||||||||||||||

Il sogno di Medea; cinemaitaliano.info; ultimo accesso 25/09/2023 Il sogno di Medea. Centro Studi - Archivio Pier Paolo Pasolini - Bologna; h: 00:18:44 Io le dirò che non soltanto non vedo differenza fra l'Edipo e Medea, ma non vedo differenza nemmeno fra Accattone e Medea, e non vedo differenza nemmeno fra il Vangelo e Medea. [...] Il tema, come sempre nei miei film, è una specie di rapporto ideale, e sempre irrisolto, tra un mondo povero e plebeo, diciamo sottoproletario, e mondo colto, borghese, storico. [...] Medea è l'eroina di un mondo sottoproletario, arcaico, religioso. Giasone invece è l'eroe di un mondo razionale, laico, moderno. Il loro amore rappresenta il conflitto fra questi due mondi. (Pier Paolo Pasolini) |

|||||||||||||||

| 2022 Sergio Naitza,

L'isola di Medea. Pasolini e Callas, l'amore obliquo.

Documentario |

|||||||||||||||

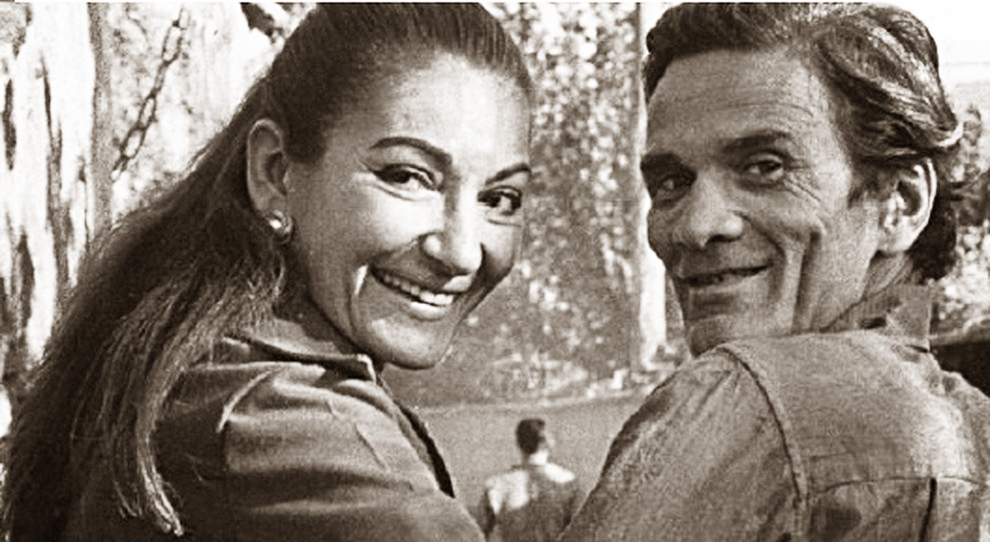

Quasi 50 anni dopo riemerge – attraverso i ricordi e gli aneddoti dei componenti della troupe e degli amici più cari – il racconto di un amore impossibile. Un’indagine su due anime sensibili, e in quel momento fragili, che seppero creare un rapporto artistico e umano profondo, delicato e speciale. Presentazione Trailer; h: 00:02:05 |

|

||||||||||||||

| 2023 Erica

Marinucci, La sindrome di Medea |

|||||||||||||||

La sindrome di Medea indica una condizione in cui la madre uccide, anche psicologicamente e non necessariamente fisicamente, il proprio figlio come atto di vendetta nei confronti dell’altro genitore. Questa interpretazione metaforica viene coniata nel 1988 dallo psicologo Jacobs il quale, portando su un piano figurato l’infanticidio, sostiene che la sindrome di Medea sia: “il comportamento materno finalizzato alla distruzione del rapporto tra padre e figli dopo le separazioni conflittuali.” Cos’è la sindrome di Medea, dunque? Secondo la lettura di Jacobs ha a che fare con l’alienazione genitoriale, definita dallo psichiatra R. Gardner come “un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore (genitore alienato).” Si tratta dunque di fattori che vengono scatenati da una crisi di coppia portata alle estreme conseguenze, per cui il genitore strumentalizza il figlio per vendetta e in cui la triangolazione familiare e la rabbia cieca sono il sintomo di una difficoltà a elaborare ciò che sta avvenendo. Questo provoca talvolta tragiche conseguenze come l’infanticidio, argomento di questo articolo. (Da Unobravo: La sindrome di Medea. Cpsa si nasconde dietro un infanticidio?; ultimo accesso 10/11/2023) |

|

||||||||||||||

| 2023 Roberto

Riviello, Pazza Medea. Interprete Laura Cioni |

|||||||||||||||

Laura Cioni, protagonista di Pazza Medea, ci parla del suo personaggio Alla domanda su quanto le sia servita la sua formazione psicanalitica per entrare nella mente di Medea, Laura Cioni risponde: È impossibile entrare nella mente di chiunque. È da questa impossibilità che nasce la psicoanalisi come tentativo di restituire, ricostruire possibili sensi alle nostre sofferenze, abiezioni, bizzarrie. Possibili. Ricostruire non equivale a penetrare, comprendere non è sciogliere un mistero. Però, se le congetture sono buone, dal teatro, come dall’analisi, si esce con la sensazione che qualcosa di vero sia stato toccato, l’effetto ha in genere il sapore del sollievo e della bellezza. Se gli spettatori sono usciti con uno di questi sapori forse ho compreso qualcosa. (L'Arno.it, 13 giugno 2023) Premio Energheia 2023. Eternità del mito. Pazza Medea di Roberto Riviello con Laura Cioni, attrice Con video girato a Matera, h. 00:37:58 Pazza Medea, Eternità del mito YouTube h. 00:37:57; ultimo accesso 10/11/2023 Pazza Medea. L'intervista al regista Roberto Riviello e all'attrice Laura Cioni Youtube h 00:02:51; ultimo accesso 10/11/2023 |

|||||||||||||||

| 2023 Piccola

fenomenologia degli attanti mitici e fiabeschi |

|||||||||||||||

Osserviamo spesso che da parte di più o meno celebri psi- viene fatto un uso disinvolto dei personaggi della mitologia classica per sostenere la propria teoria. La vitalità del mito non dipende dal tempo, e può essere un'operazione feconda ispirarsi a Medea per dar vita a nuovi personaggii: è il caso di Norma. Meno sopportabile è invece che si rinarrino miti classici facendo muovere personaggi come Medea o Telemaco per sostenere le proprie teorie o convinzioni. I personaggi dei miti e delle fiabe ridotti a figurine sono inefficaci, come animali imbalsamati rispetto alle creature vive, vitali come sono ininterrottamente da millenni. Non conosciamo altri che Richard Wagner capace di trasferire in nuove narrazioni - è il caso dell'Anello del Nibelungo - personaggi di mitologie diverse, senza imbalsamarli o cannibalizzarli. Gli attanti mitici e fiabeschi appartengono a popoli apparentati fra loro e a ogni popolo della terra. Possono migrare, essere invitati e ospitati degnamente, ma sfuggono a ogni tentativo di colonizzazione lasciando solo spoglie inerti, tornando nel loro Paese immaginario che possiamo visitare, ma non possedere, esserne ispirati, non colonizzarlo. Prendiamo ad esempio la trasposizione di Medea operata da Pasolini, che le toglie lo sfondo pre-ellenico magico e divino, abitato da figure non appartenenti all'ordine culturale di Giasone e degli Argonauti, e lo sostituisce con lo sfondo arcaico e precapitalistico sfruttato dalla cultura patriarcale greca, assimilata alla nostra. (Vedi sopra, le parole di Pasolini) L'operazione consente a Pasolini di mostrare l'alienazione della società capitalistica e la tragica distruzione della cultura popolare di Medea. Il mito diventa insignificante nel momento in cui lo sfondo originario di Medea perde il re Eeta, numinoso figlio del dio Sole. Medea che si lascia morire nel fuoco appiccato da lei stessa, somiglia alla terribile governante della precedente padrona di casa, nel finale di Rebecca. La prima moglie (Hitchcock, US 1940). La tragedia è diversa dal mito, in ogni caso Euripide (V sec. a.C.) non riduce la potenza arcaica del personaggio né umanizza la sua natura prossima a quella divina, senza la quale tutta la storia perde significato: la Medea di Euripide abbandona la scena salendo sul suo carro portato da draghi volanti, dono del Sole, padre di suo padre . Come Melusina e altri personaggi appartenenti a domini immaginari che precedono l'ordine patriarcale fallocentrico, Medea ha una potenza necessaria all'ordine patriarcale - Giasone senza il suo aiuto non conquisterebbe il vello d'oro. Chi, anche per caso, vede questa potenza fuori dall'ecumene, deve morire, come Atteone quando vede Artemide che si bagna. Se pensiamo a Melusina, il suo sposo, i cui discendenti concepiti con lei saranno i reali di Francia, rompendo la promessa di non cercare di vederla durante il bagno scopre la sua natura arcaica, e la perde per sempre. Melusina, che ha una coda di pesce come le sirene, disordinata ovvero non ordinata dal patriarcato, non può vivere se non per un tempo limitato nell'ecumene fallocentrico. In questo senso, Giasone è attore e vittima della sua stessa cultura. Quel che però il mito dice senza esitazioni è che Medea e Melusina, come le dee e le fate, non possono morire. (A meno che, provenienti da miti e favole appartenenti a spazi e tempi diversi, le creature divine non si ritrovino nella Götterdämmerung di Wagner, sulla quale almeno per ora non osiamo far commenti) |

|||||||||||||||

| |

|||||||||||||||

ù

| NB Le sviste e gli errori presenti nei

testi di questa pagina, siano citazioni, per le quali è

citata la fonte, o notazioni di chi scrive, senza

indicazioni, dipendono da Adalinda Gasparini, curatrice

di questa pagina e del sito che la ospita

(www.alaaddin.it). Grazie a chi vorrà generosamente segnalarceli via e-mail: adalinda.gasparini@alaaddin.it / info@fairitaly.eu |

|

| Questa pagina è online dal

10/08/2023 Ultima revisione: 10/11/2023 |

|