|

|||||||||

|

|

PICCOLO FESTIVAL DI CASI

LIRICI PER NON MORIRE |

AM A D A M

A B U T T E R F L Y MILANO, TEATRO ALLA SCALA 1904 |

|||||||

|

|||||||||

|

|

||||||||||||

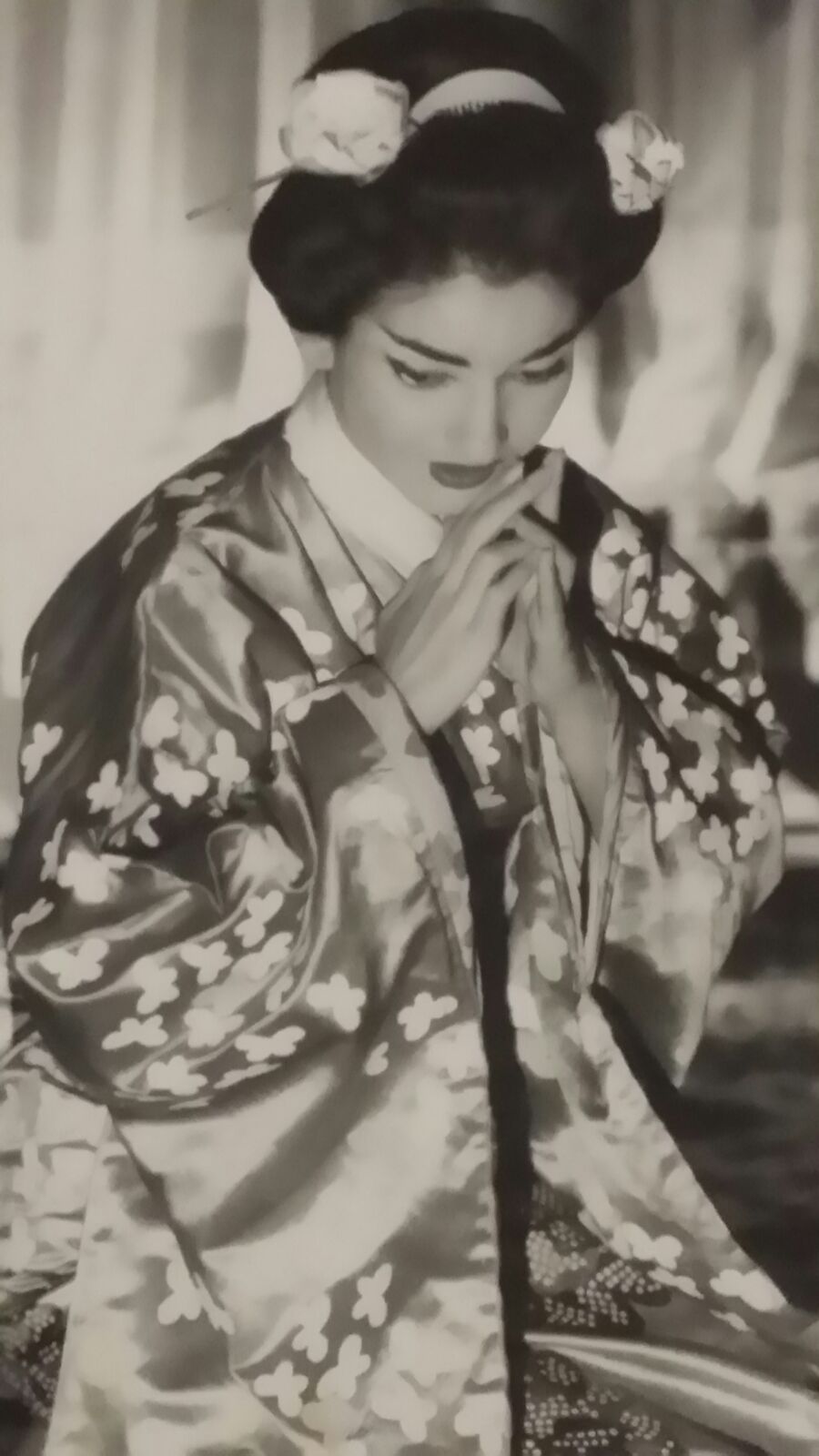

| PER NON MORIRE CINQUECENTO PAROLE DEDICATE A BUTTERFLY Piccina mogliettina, olezzo di verbena, cantava Pinkerton, ma tornato in America dimentica la sposa temporanea giapponese, abbastanza da sposarsi regolarmente con un'americana, mentre Butterfly non lo ha dimenticato e crede che nemmeno lui l'abbia dimenticata, anche se non le ha mai scritto, anche se non sa che lei ha dato alla luce un bambino. Nell'interpretazione di Marina Abramović, mentre il soprano canta Un bel dì vedremo, la scena del ritorno di Pinkerton, che è la sua seconda definitiva partenza, è un paesaggio devastato da un'esplosione nucleare. Il collegamento fra la devastazione della piccina mogliettina - che si considerava sposata per sempre, tanto da lasciare la sua religione per amore del marine - e la distruzione di Hiroshima e Nagasaki è esplicito. Nella performance Seven Deaths of Maria Callas (Harakiri) Abramović/Butterfly, coperta da una tuta anti-radiazioni come Pinkerton e il loro bambino che porta per mano, mette in mano al piccolo una bandierina americana e lo manda dal padre, che si allontana con lui dopo aver rivolto uno sguardo alla piccina mogliettina. Salvato il figlio insieme al padre col suo sacrificio (il sagrifizio!), Abramović/Butterfly si toglie la tuta e si lascia morire per le radiazioni atomiche. Nell'opera di Puccini Butterfly fa harakiri con la lama di suo padre, torna quindi alle sue origini rinunciando al figlio, all'amato, alla vita stessa. L'ultima battuta dell'opera è del tenore Pinkerton che grida fuori scena Butterfly! Butterfly! mentre la piccina mogliettina esala l'ultimo respiro. Lui sopravviverà. Ma potrà dimenticare Madama Butterfly? Il marine Pinkerton è molto meno amato della sua piccola moglie giapponese, destino comune ai tenori di queste opere rispetto ai soprani, che danno il loro nome all'opera che interpretano. Cosa sarà questo sagrifizio che è allo stesso tempo un trionfo? Il soprano è una martire? Di quale causa? Quando abbraccia il bambino prima dell'harakiri Butterfly lo chiama piccolo iddio! / amore, amore mio, / fior di giglio e di rosa. Ha perso lo sposo amato per il quale è stata ripudiata da tutti i suoi parenti, ha lasciato la sua religione per abbracciare quella del marito. Ma al momento del massimo tradimento, quando il tenente di vascello Pinkerton torna in Giappone con la moglie americana che le chiede di lasciare che bambino vada con loro, Butterfly torna alla sua cultura: fa harakiri con il tantō che è l'eredità del padre, che prima di lei si è suicidato per onore. La piccina mogliettina diversamente da Medea ha ancora un padre al quale tornare, anche se la sola via per ritrovarlo è la morte. Per questo Madama Butterfly può salvare il suo germoglio, il figlio, fior di giglio e di rosa. Sul pugnale sta scritto: con onor muore chi non può serbar vita con onore. |

|||||||||||||

|

TRAMA

Su una collina presso Nagasaki sorge la casetta giapponese che Pinkerton, luogotenente della marina americana, ha presoin affitto per novecentonovantanove anni (con facoltà ogni mese di rescindere il patto) allo scopo di farne un nido nuziale temporaneo. Egli, infatti, sposerà quel giorno stesso all’uso giapponese la quindicenne Madama Butterfly (Cio-Cio-San), procurata dal sensale di matrimoni Goro per soli cento yen insieme all’ancella Suzuki e ai servi. Pinkerton spiega al console americano Sharpless di essere conquistato dalle ingenue arti di Cio-Cio-San, ma non esita a levare il calice per le sue future autentiche nozze con un’americana. Accompagnata dalle amiche giunge Butterfly, che narra la sua storia: nata da una ricca famiglia, per rovesci di fortuna ha dovuto rassegnarsi a far la geisha. Ora è felicissima di sposare Pinkerton, e tanto lo ama che ha perfino ripudiato i suoi dèi di nascosto dai parenti, che ora sopraggiungono insieme al commissario imperiale e all’ufficiale del registro per la stipula del contratto nuziale. I due sposi sono quasi riusciti a liberarsi degli ospiti, quando irrompe furibondo lo zio bonzo, che ha saputo della conversione religiosa di Cio-Cio-San e impone ai parenti di rinnegarla. Il pianto di Butterfly viene placato da Pinkerton che la stringe voluttuosamente a sé e la bacia attirandola nella stanza nuziale. ATTO SECONDO Parte prima. Nella casetta Suzuki prega perché Butterfly non pianga più. Da tre anni, infatti, Cio-Cio-San aspetta invano il ritorno di Pinkerton, partito con la promessa di tornare, e immagina il giorno in cui all'orizzonte apparirà la nave americana che le riporterà il marito. Accompagnato da Goro, giunge Sharpless; prima che egli possa spiegare la ragione della sua visita, Butterfly gli racconta dell’ennesimo pretendente trovatole da Goro, il ricco Yamadori, che lei ha categoricamente respinto, persuasa che Pinkerton l’abbia sposata per amore e secondo la legge americana. Rimasto solo con la povera Butterfly, Sharpless cerca di leggerle una lettera del tenente, che in America s’è sposato: ma prima che riesca ad arrivare in fondo, Butterfly esce e ricompare con il bambino biondo, avuto da Pinkerton. Commosso, Sharpless parte promettendo di informare il padre. Improvvisamente il cannone annunzia l’entrata di una nave americana nel porto: è l’Abramo Lincoln, così a lungo attesa. Butterfly gioisce e dopo aver riempito la casa di fiori indossa l’abito del giorno delle nozze. Poi si mette a vegliare dietro a un paravento insieme a Suzuki e al bimbo, mentre scende la notte. Parte seconda. È l’alba, la notte è trascorsa invano e Butterfly sale a riposare. Intanto Pinkerton, giunto a Nagasaki con la moglie Kate, sale alla casetta; entrambi sperano che Suzuki possa preparare Butterfly al colpo atroce. Ma ecco irrompere nella stanza Cio-Cio-San che cerca invano Pinkerton, che nel frattempo è fuggito non avendo il coraggio di vedere la piccina mogliettina. Quando Butterfly vede Kate, comprende tutto, e all’americana che dà la sua disponibilità a portare con sé il bambino in America, dice che lo affiderà solo all'adorato Pinkerton, se questi fra mezz’ora lo verrà a prendere. Quindi Butterfly ordina a Suzuki di tenere il bimbo con sé, e, rimasta sola, si prepara al suicidio. All’improvviso il figlio si avvicina a Butterfly: dopo avergli rivolto uno straziante addio, la madre lo allontana, e muore col rito giapponese dell'harakiri. Solo allora Pinkerton torna e la chiama da fuori. Cala il sipario. (Dal Libretto) |

|||||||||||||

| UN

BEL DÌ VEDREMO |

|||||||||||||

https://www.youtube.com/watch?v=TkgatM3-t4k; durata h 00:04:42; ultimo accesso 17/07/23. |

|

||||||||||||

| MADAMA

BUTTERFLY - OPERA COMPLETA |

|||||||||||||

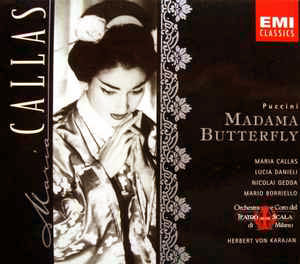

| Edizione del 17 febbraio 1955, Teatro Alla

Scala, Maria Callas soprano. (Durata h 02:18:34) |

|||||||||||||

| Con Maria Callas:

Lucia Danieli, Nicolai Gedda, Mario Borrello. Orchestra e coro del Teatro alla Scala direttore Herbert von Karajan. https://www.youtube.com/watch?v=96TbPwQn-9A; ultimo accesso 17/07/23. |

|

||||||||||||

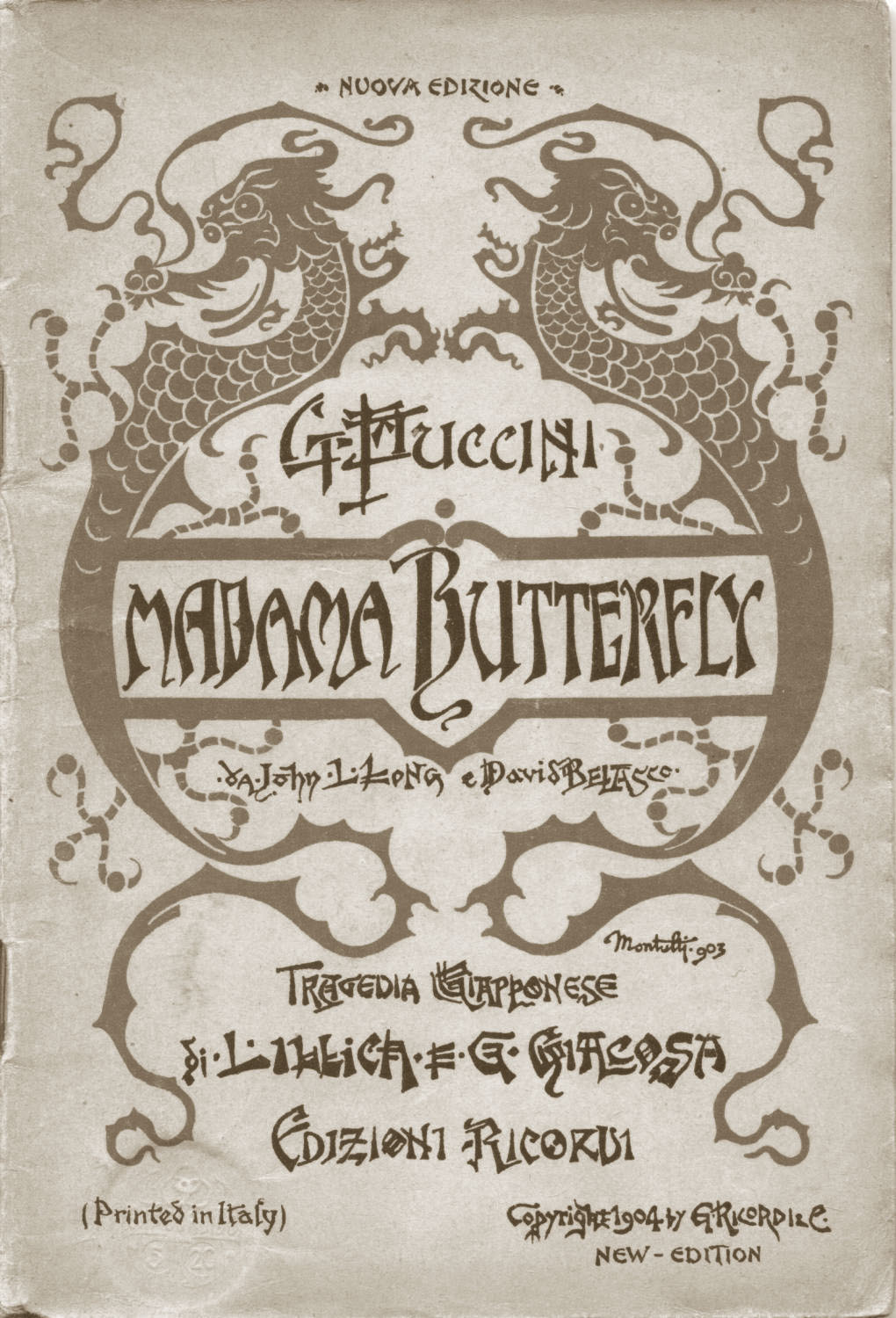

| LIBRETTO |

|||||||||||||

Di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa Musiche di Giacomo Puccini La Fenice prima dell'Opera 2012-2013 La prima alla Scala, nel 1904, fu un fiasco, seguito, poco dopo, dal trionfo di Brescia. Della serata alla Scala scriveva Puccini a un amico: con animo triste ma forte ti dico che fu un vero linciaggio. Non ascoltarono una nota quei cannibali. Che orrenda orgia di forsennati, briachi d'odio. Ma la mia Butterfly rimane qual è: l'opera più sentita e suggestiva ch'io abbia mai concepito. E avrò la rivincita, vedrai, se la darò in un ambiente meno vasto e meno saturo d'odi e di passioni. (https://it.wikipedia.org/wiki/Madama_Butterfly) Poco tempo dopo Madama Butterfly trionfava a Brescia. |

|

||||||||||||

| PRIMA

DEL 1904 |

|||||||||||||

| 1885, Madame

Chrysanthème, Pierre Loti, romanzo |

|||||||||||||

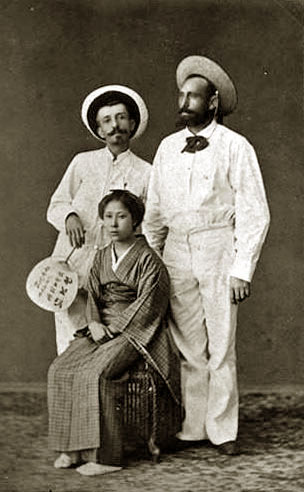

Madame Chrysanthème è il romanzo scritto in prima persona da Pierre, giovane ufficiale della marina che sposa temporaneamente una geisha durante la sua permanenza in Giappone. La storia autobiografica - lo stesso Loti aveva avuto una moglie a tempo in Giappone - racconta la piccola avventura dal suo arrivo a Nagasaki -- dal fidanzamento con un sensale di matrimoni, alla sua relazione con Chrysanthème, e alla sua partenza finale. Il protagonista della storia è Pierre; piuttosto insensibile, come Pinkerton nel primo atto dell'Opera di Puccini. Chrysanthème è concreta, priva di emozioni e in secondo piano. Si separano amichevolmente; nella scena finale la geisha controlla i dollari d'argento che ha ricevuto come chiusura del contratto nuziale. Nell'opera teatrale di Belasco, Pinkerton dice che aveva immaginato che Butterfly avesse controllato allo stesso modo i dollari che le aveva lasciato partendo. Nel romanzo di Pierre Loti, il protagonista omonimo dell'autore prende congedo da Madame Chrysanthème in modo piuttosto tiepido: - Vieni mia piccola musmè, salutiamoci da buoni amici. Abbracciamoci, se vuoi, anche se non sei stata un gran successo, mi hai dato quel che potevi: il tuo piccolo corpo, il tuo rispetto, la tua strana musica. E in tutto questo sei stata abbastanza dolce col tuo stile giapponese. Sai, credo che di volta in volta penserò a te, per qualche caso, rimemorando questa festosa estate, i giardini graziosi, e il canto delle cicale. La storia del matrimonio temporaneo fra una geisha e un europeo è una fragile trama che serve all'A. per raccontare le sue conoscenze del Giappone lontano. Vedi online l'edizione francese del 1888: https://archive.org/details/bnf-bpt6k62124889/page/n12/mode/1up; ultimo accesso 22/07/23 Vedi online anche la traduzione inglese: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101074875780&view=1up&seq=13; ultimo accesso 22/07/23 |

1885: Pierre Loti - a sinistra -

con Chrysanthème e un amico |

||||||||||||

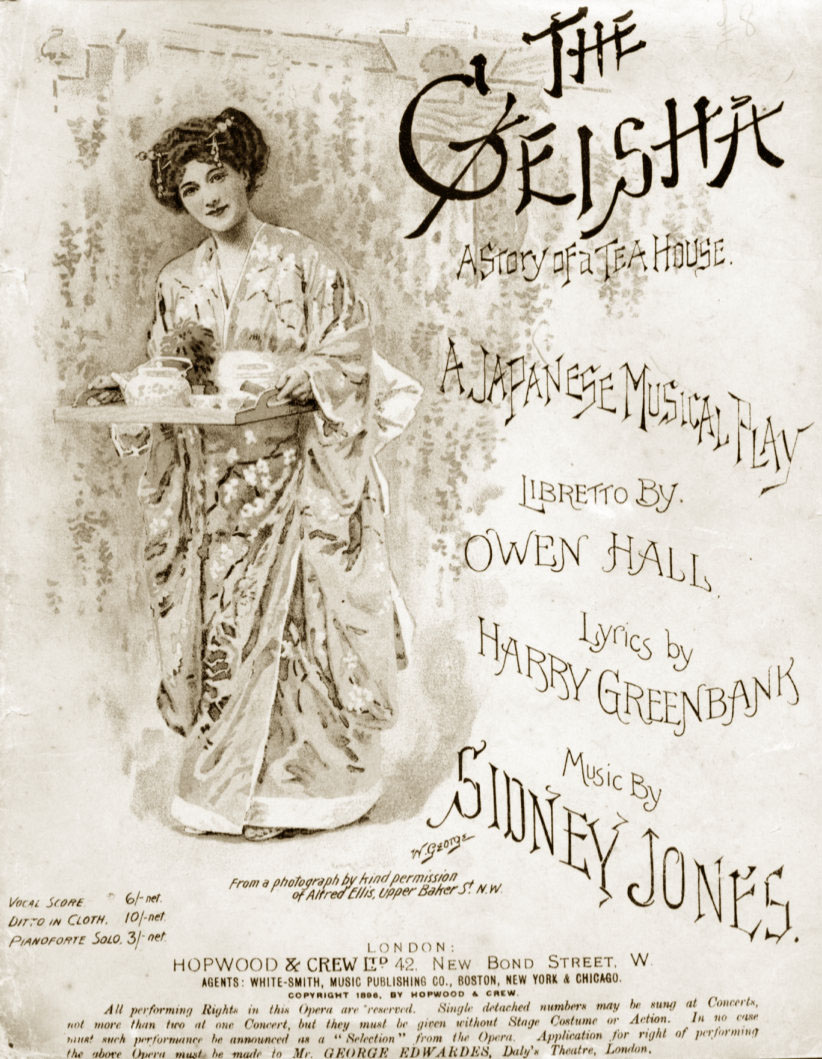

| 1896 The Geisha,

a story of a tea house, commedia musicale |

|||||||||||||

Commedia eduardiana in due atti, andò in scena nel 1896 a Londra. Libretto di Owen Hall, musiche di Sidney Jones, versi delle canzoni di Harry Greenbank, altre canzoni aggiunte di Lionel Monckton. Il numero delle sue rappresentazioni ne fa il secondo musical più a lungo sulle scene di tutti i tempi. Lo spettacolo ebbe un successo immediato all'estero, con una produzione del 1896 a New York, numerosi tour e altrettanto numerose produzioni. La sua fortuna è durata ininterrottamente fino alla seconda guerra mondiale, e oltre. La canzone più famosa dello spettacolo è The Amorous Goldfish, https://www.youtube.com/watch?v=sBsW-gyfsCo. Per una selezione della commedia musicale: https://www.youtube.com/watch?v=4E2FGCysYdA; durata: h 00:15:21. In servizio in Giappone, lontano dalla fidanzata Molly, Lt. Reggie Fairfax della Royal Navy è solo. Passa gran parte del suo tempo alla Casa da Te delle Diecimila Gioie governata dal cinese Wun-Hi. Qui incontra la geisha O Mimosa San, con la quale nasce un'amicizia, ma lei è innamorata di Katana, un militare, e per questo gli dice di non farsi illusioni con la celebre canzone The Amorous Goldfish. Comunque Reggie dà a Mimosa una lezione di bacio. La relazione non passa inosservata a Lady Constance Wynne, aristocratica viaggiatrice inglese, che scopre Reggie impegnato in un tête-a-tête con Mimosa e gli ricorda il suo fidanzamento con Molly. Lady Constance scrive a Molly, dicendole di venire in Giappone prima possibile. Il capo supremo del posto, marchese Imari, altro corteggiatore di Mimosa, non sopporta che la sua promessa sposa frequenti i marinai inglesi arrivati da poco, e ordina che la casa da te sia chiusa e che le ragazze siano vendute. Il marchese è a sua volta corteggiato dall'interprete francese Juliette. Molly arriva inaspettata. Rimasta sola, è raggiunta da Mimosa e da Lady Constance, che le dicono come Reggie si sia innamorato di una geisha. Mimosa allora suggerisce che Molly si vesta da geisha per riconquistarlo. Intanto arriva il momento della vendita delle geishe. Il marchese cerca di comprare Mimosa, ma Lady Constance fa in modo di offrire più di lui per tenerla fuori dalle sue grinfie. Sfortunatamente non riesce a evitare che acquisti la seconda offerta, una nuova geisha che si chiama Roli Poli e che nessuno ha mai visto prima. Solo dopo che il marchese ha fatto il suo acquisto si scopre che questa geisha è Molly. Nel giardino dei crisantemi del palazzo di Imari, Molly, ancora vestita da Roli Poli, attende il suo imminente matrimonio col marchese, che si sente molto attratto da lei. Mimosa propone un piano per salvare Molly dal suo destino: Mimosa si infilerà nella suite degli sposi e sostituirà Molly, che è velata, con un'altra sposa velata, Juliette, l'interprete francese. Comincia la cerimonia nuziale, e il piano è portato a compimento: Juliette ha preso il posto di Molly, e il marchese senza saperlo sposa la donna sbagliata. Quando scopre l'inganno, accetta stoicamente il suo destino, concludendo che "prima o poi tutti gli uomini sono delusi dalla loro moglie". Mimosa ora è libera di sposare l'amato Katana, e Molly torna insieme a Reggie, dichiarando che potendo avere un marinaio inglese non sposerebbe mai un nobile straniero. (Info tratte da https://en.wikipedia.org/wiki/The_Geisha ultimo accesso 22/07/23; libera tr. it. nostra) Nella commedia musicale del 1896 l'amore

fra persone di culture diverse, occidentale e

orientale, segnatamente inglesi e giapponesi, è

possibile.

Qui, come nel romanzo di Pierre Loti, nessuno rinuncia alla propria cultura, nessuno si converte per poter sposare l'altro. Qui come nel romanzo che apre l'unione temporanea della geisha e del marine, la questione è sempre l'identità: come può essere mantenuta - permettendo il lieto fine - e come può essere perduta - implicando la morte? Amarsi significa morire se per l'amato si rinuncia alla propria cultura, alla propria legge, alla propria religione, alle proprie usanze che regolano il rapporto fra l'uomo e la donna. Alla fine una lode al marinaio inglese, che riapparirà di lì a poco col nome definitivo dell'ufficiale di marina Benjamin Franklin Pinkerton. |

|

||||||||||||

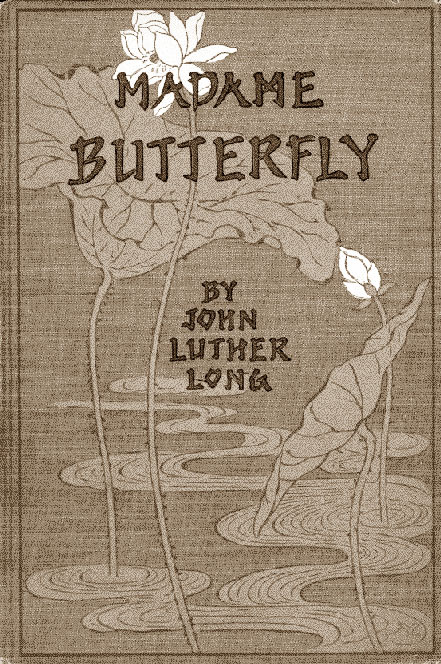

| 1898 Madame

Butterfly, racconto di John Luther Long Un pizzicotto ovvero un punto di catastrofe |

|||||||||||||

[In grassetto i nomi nel racconto di Long, che tornano sia nell'opera di Belasco che in quella di Puccini.] Il tenente di vascello della marina americana Benjamin Franklin Pinkerton (si osservi il nome altisonante), arriva in Giappone per prendere servizio su una nave nel porto di Nagasaki. Seguendo il suggerimento dell'amico Sayre, prende una moglie giapponese e una casa per il tempo della sua permanenza in città. La sua giovane moglie, Cho-Cho-San, è una geisha la cui famiglia è favorevole al matrimonio fino a quando Pinkerton proibisce a tutti i parenti di venire a trovare Cho-Cho-San. Allora i parenti la ripudiano. Viene il giorno nel quale la nave di Pinkerton salpa dal Giappone. Durante la sua assenza, e a sua insaputa, lei dà alla luce un bambino, che chiama Trouble. In ogni caso crescendo il bimbo sceglierà un altro nome. Il tempo passa senza che il marine scriva mai a Cho-Cho-San, che però crede che Pinkerton tornerà da lei, e rimprovera la sua governante, Suzuki, che è sempre più scettica. Goro, mediatore di matrimoni, le viene a proporle di divorziare da Pinkerton, dicendole che anche se lui dovesse tornare, la lascerà e le porterà via il bambino. Le propone uno sposo giapponese che si prenderà cura di lei, Yamadori, un principe che ha vissuto a lungo in America. Sebbene non abbia nessuna intenzione di seguire il piano di Goro, la geisha gli dice di combinare un incontro con Yamadori. All'incontro Yamadori dice a Cho-Cho-San che per Pinkerton il loro matrimonio era solo temporaneo, e suggerisce che divorzierà da lei e il bambino finirà in un orfanotrofio. Se invece accoglierà la sua proposta, potrebbe riconciliarsi con la sua famiglia e tenere con sé il bambino. Arrabbiata e sconvolta da quello che ha sentito, Cho-Cho-San incarica Suzuki di far uscire dalla sua casa Yamadori e il mediatore di matrimoni. Poi va dal console americano a Nagasaki, Mr. Sharpless, per dissipare i suoi dubbi e chiedere il suo aiuto per far tornare Pinkerton. Mano a mano che lei gli racconta la sua storia, Sharpless sente un crescente disprezzo per il marine. Butterfly chiede al console di scrivere a Pinkerton e fargli sapere che se non torna lei sposerà Yamadori e porterà con sé il loro bambino. Poi dice al console che non ha veramente intenzione di farlo: si tratta solo di un trucco per far tornare Pinkerton. Sharpless le dice con gentilezza che non intende prestarsi a questo inganno, e la incoraggia ad accettare la proposta di Yamadori e riconciliarsi con la sua famiglia. Passano settimane nelle quali Cho-Cho-San scruta ansiosamente l'orizzonte sperando che giunga la nave di Pinkerton. Finalmente la vede arrivare nel porto e, sopraffatta dall'emozione, insieme a Suzuki orna la casa con tanti fiori per dargli il benvenuto. Poi Cho-Cho-San indossa il suo kimono più bello, e con Suzuki e il bambino si nasconde dietro a un paravento per fagli una sopresa. Passa tutta la notte, ma Pinkerton non viene. Una settimana dopo vedono nel porto un piroscafo, e sul ponte c'è Pinkerton con una donna bionda. Per la seconda volta Butterfly aspetta con Suzuki tutta la notte: inutilmente. La mattina dopo la nave da guerra di Pinkerton ha lasciato il porto. Sconvolta Butterfly va da Sharpless per chiedergli se ha scritto a Pinkerton e per sapere perché se n'è andato senza farle visita. Per non ferire i suoi sentimenti Sharpless le dice che veramente aveva scritto a Pinkerton, che intendeva farle visita, ma aveva avuto troppe incombenze, e la sua nave era improvvisamente salpata per la Cina. Cho-Cho-San è triste ma sollevata, ma proprio in quel momento entra nella stanza la donna bionda del piroscafo, e Butterfly sente quel che dice. Dopo essersi presentata come moglie di Pinkerton chiede al console di inviare a suo marito un telegramma con queste parole: "Ho appena visto il bambino e la sua nutrice. Possiamo prenderlo subito? È un amore. Domani vedrò la madre per questo. Oggi quando ci sono andata non c'era. Ti raggiungerò mercoledì a Kioto Maru. Posso portarlo con me? Adelaide." Disperata Cho-Cho-San si precipita a casa. Dice addio a Suzuki e al bambino e si chiude nella sua stanza per suicidarsi con la spada del padre. (https://en.wikipedia.org/wiki/Madame_Butterfly_(short_story); ultimo accesso 22/07/23; trad. it. nostra) Siamo all'ultimo capitolo, il XV, Quando i pettirossi tornano a fare il nido, che riportiamo integralmente.

La dolcezza della vita vissuta, anche perduta, può bastare a vivere, anche se si è perso tutto? Quella dolcezza è della donna come il bambino, e nessun uomo può portarle via la tenerezza né il bambino, a meno che lei non glielo permetta. Il pianto del bambino fa cadere l'arma dalle mani di Butterfy, e Suzuki le fascia la ferita non letale. Butterfly, nel momento in cui ha perso con Pinkerton l'onore - la legittimazione del marine statunitense - dopo aver perso la legittimazione della sua famiglia, recupera l'onore - la legittimazione patriarcale senza la quale l'identità si dissolve(rebbe?) - con l'atto fallico che il samurai rivolge contro se stesso quando è stato vinto. Il fallo, la spada del samurai, non viene meno, anche se per mantenere la sua potenza si sacrifica la vita. La straordinaria produzione di storie da parte del Giappone - prima il cinema, poi le anime che si sono diffuse nel mondo intero - mostra quale cura sia necessaria quando solo la morte permette la fedeltà alla cultura gerarchica fallocentrica. La donna è una creatura umiliata e disperata se ha fallito la propria maternità, anche se non ha nessuna responsabilità per la morte del feto o del bambino appena nato. Se non sa dare la vita vive una crisi della presenza (Ernesto De Martino) diversa e altrettanto grave di quella dell'uomo al quale manca l'erezione. Ci piace pensare che Butterfly, Suzuki e il bambino, accettando la proposta del principe Yamadori vivano felici e contenti in pace e prosperità. Come in una fiaba. Senza legittimazione, ovvero, legittimati a vivere dalla vita stessa. Forse nella mia esperienza di psicoanalista, sia personale sia professionale, la cosa più importante che ho compreso e che vorrei condividere è questa: se si perde l'unica legittimazione di cui si dispone,si vive un'esperienza tragica, ben peggiore di quella che ci permette di rinunciare a una legittimazione per cambiarla con un'altra. Sembra proprio di morire. Ma se non si muore, si scopre quel che scopre Butterfly nel racconto breve di Long, dopo il pizzicotto di Suzuki al bambino, quel che Butterfly non scopre né nell'opera di Belasco né in quella di Puccini. Butterfly in Long scopre quel che ogni donna dovrebbe scoprire: che nessun uomo può portarle via il figlio,né la dolcezza che ha vissuto, perché non ne è padrone a meno che lei stessa gli attribuisca questa padronanza. La donna scopre qualcosa dopo la lunga attesa, che non è il ritorno dell'uomo. Lo attendeva inutilmente, ma l'inganno nel quale era caduta, può lasciare il posto a una nuova vita: i pettirossi avevano fatto il nido senza che la donna se ne accorgesse, perché guardava il mare dal quale lo straniero non tornava: guardavamo dalla parte sbagliata. Pinkerton aveva promesso di tornare quando il pettirosso rifaceva il nido, quindi, finché Pinkerton non torna, i pettirossi non nidificano, almeno in America o nei pressi della piccola casa dove Butterfly vive con Suzuki e il bambino. Il tempo si ferma per mantenere la legittimazione del marine, così è per Butterfly, e nessun tempo può seguire se la legittimazione manca. Oppure... oppure si esita, il tempo si affaccia, come memoria della dolcezza vissuta con lui e poi perduta, un istante... Ma è un istante di esitazione, che succede al lamento che Cho-Cho-San non può trattenere affondando la prima volta l'arma paterna nel collo, piccolo gemito, suono che forse impedisce alla lama di uccidere la geisha. Come donna Butterfly può commettere e non commettere il suicidio, perché la sua presenza è e non è legata alla logica fallocentrica. Le donne in analisi cominciano a permettere di crescere alla loro femminilità come scoprendo un seme che avevano dimenticato di avere, forse perché assumendo la funzione fallica necessaria per studiare, lavorare e amare, per essere autonome, hanno assunto una posizione fallica. L'infelicità nelle relazioni con l'altro sesso, né più né meno che con il proprio, e l'insignificanza per la propria presenza dei successi professionali conquistati in competizione fallica, può provocare una crisi radicale. Accade che la maternità, con un partner o con la fecondazione da donatore, possa allontanare questa crisi, ma se è desiderata per colmare un vuoto rischia di implicare problemi non facili per la madre e non solo. Il figlio non viene a colmare un vuoto, ha piuttosto bisogno di un pieno: un seno che può offrire nutrimento, un grembo che non è una cavità nella quale rifugiarsi, pena l'incesto permanente, adesivo, ha bisogno di un essere umano che non sia terrorizzato dal vuoto che percepisce quando il figlio cresce e si allontana. Se il figlio deve colmare il vuoto della femminilità come assenza del pene si ha il formidabile servaggio erotico, per il quale il figlio è potente, ma non può costruire la sua azione perché resta in prossimità del vuoto materno, che lo legittima ancorandolo a sé, come una bella nave che però non può mai lasciare il porto. Studiando i racconti, fiabe, miti e melodrammi, ci chiediamo: cosa cambia nella trasposizione del racconto a lieto fine di Long in un tragico musical, come accade che la geisha Butterfly muoia rivolgendo contro di sé il pugnale paterno? Onore è scegliere una legittimazione e riceverla: si rinuncia a quella della famiglia per avere quella di Pinkerton, mancando quella di Pinkerton ci si riappropria con l'harakiri della legittimazione paterna. Onore non è mantenere religione e tradizioni, onore, per Madama Butterfly in Puccini, come in Belasco (1900), è meritare una legittimazione maschile. Se questa legimazione è perduta, Butterfly si trova in una crisi della presenza che può risolvere solo morendo. E grazie al suo sacrificio il figlio amatissimo può appartenere al padre e alla legittima moglie di lui, quindi avere una legittimazione. Ma nel racconto di Long, Butterfly sa riflettere (riflettere vuol dire piegare indietro, ri-pensare) perché torna dentro di lei, dalla sua memoria, non da Pinkerton, il senso di dolcezza della vita. E perché il pianto del suo bambino le fa cadere di mano l'arma. Il pizzicotto di Suzuki è un punto di catastrofe che cambia lo stato dell'attante principale del racconto e apre a una fine possibile diversa dal sacrificio estremo di questo personaggio nell'opera lirica. Mi piace ricordare le parole di uno dei più antichi racconti delle Mille e una notte: Qui Butterfly, rinunciando al suicidio per salvare il suo onore, apre una via PER NON MORIRE. Via che diventa un vicolo cieco in Belasco (1900) e in Puccini (1904). La consapevolezza dei valori diversi delle culture che cambiano nel tempo e nello spazio apre una crisi della presenza collettiva non meno che individuale? Si può immaginare un'identità priva dei fondamenti del passato, costruiti intorno all'axis mundi (Mircea Eliade) itifallico, crollando il quale svanisce la legittimazione gerarchica patriarcale che garantisce la presenza di uomini e donne, e il senso di istituzioni idealizzate come il matrimonio? Come in un finale di fiaba Butterfly può non morire: cercheremo di approfondire e comprendere questo finale che, se non è un finale felice come nelle fiabe, non è un finale tragico.È bella la fedeltà ma è bella anche la leggerezza. |

A fianco in neretto i nomi che saranno gli

stessi nella Butterfly di Belasco del 1900, che

Puccini vide a Londra nel giugno dello stesso anno...

|

||||||||||||

| 1900 Madame

Butterfly: A Tragedy of Japan, David Belasco, New

York (Too bad robins

didn' nes' again) |

|||||||||||||

MADAME BUTTERFLY. A TRAGEDY OF JAPAN By David Belasco (Founded on John Luther Long's Story) Copyright, 1928 by Little, Brown and Company Printed in the United States of America Appunti di lettura del testo linkato sopra, le parti in italiano sono tradotte da chi scrive. In corsivo le citazioni dal testo. Belasco mantiene l'unità di tempo e di luogo che caratterizzano la tragedia greca, diversamente sia dal racconto di Long sia dall'Opera di Puccini. Il tempo è quello in cui sono finiti i soldi lasciati da Pinkerton, con Butterfly che rimprovera Suzuki che conta i soldi in giapponese: si deve parlare solo la lingua degli USA. Butterfly e Suzuki parlano un inglese da bambino piccolo o da minorati, e Butterfly minaccia di morte Suzuki se continuerà a contraddire la sua certezza sul ritorno di Pinkerton. Arriva il console americano Sharpless chiedendo se abita lì Cho-Cho-San, e lei risponde che ci abita "Mrs. Lef-ten-ant Butterfly F. Pik-ker-ton" Butterfly chiede a Sharpless quando nidifichino i pettirossi in America, supponendo che lo facciano più tardi che in Giappone. Quando Sharpless le chiede perché voglia saperlo, risponde che Pinkerton sarebbe tornato quando i pettirossi avessero fatto il nido. E il Console fra sé e sé: "Poor devil! One of his infernal jokes" Entra il mediatore e Butterfly ricorda come i suoi parenti volevano che si sposasse, e una volta sposata l'hanno ripudiata. Mostra l'arma del padre e Nakodo legge "To die with honor, when one can no longer live with honor". (p. 18) Nakodo, dice Butterfly, va dicendo che nessuna è più bella di lei, e Sharpless conferma che sarebbe impossibile una bellezza superiore alla sua. Butterfly racconta: Japanese girl no lig' kizz; but when Lef-ten-ant Butterfly F. Pik-ker-ton kizz me, I like ver' much... What's use lie? It's not insiede of me. Butterfly fa l'occhiolino a Sharpless, che stupito riconosce lo stesso modo di strizzare l'occhio di Pinkerton. Yamadori dice che per la legge giapponese l'abbandono di una donna significa divorzio. Ma Butterfly replica che nel paese di Pinkerton non si ha che una sola moglie, e che divorziare è complicato. Butterfly dice che tutto è veloce in America, e che lei cerca di pregare il large American God per far tornare Pinkerton but no use, he don' know me where I live. Quando Butterfly va a guardare dalla finestra Sharpless dice a Yamadori che la moglie americana di Pinkerston lo sta aspettando. e conclude: I'm devilish sorry for that girl. Yamadori esulta e dopo aver suggerito al console di dirlo a Butterfly se ne va. Quando Butterfly lascia la finestra il console le dice di sedersi e che le leggerà la lettera ricevuta da Pinkerton. Ma dopo aver letto l'inizio non ha cuore di andare avanti, e le consiglia vivamente di accettare la proposta di Yamadori: Butterfly gli dice di andarsene dalla sua casa. Poi gli dice che non può credere che Pinkerton l'abbia dimenticata. Entra il bambino, con i caratteri di Pinkerton. Il console chiede come si chiama e lei risponde Trouble. Japanese bebby always change it name. I was thinkin' some day w'en he come back, change it to Joy. Suzuki disperata dice quel che ha saputo da Nakodo, e che il destino del bambino sarà l'orfanotrofio. Butterfly dice che è una menzogna, e che quando tornerà Pinkerton li porterà nel suo paese, lontano da questi cattivi usi giapponesi. Poi si sente il colpo di cannone di una nave. E' la Con-nec-ti-cut! la nave di Pinkerton. Butterfly dice che è il momento più bello dopo la nascita del bambino: Now your name is Joy! Suzuki: the Moon Goddess sent that bebby straight from Bridge of Heaven to make me courage. Poi dice a Suzuki di preparare la casa e farla bella. During the vigil, the night comes on. Suzuki lights the floor lamps, the stars come out, the dawn breaks, the floor lights flicker out one by one, the birds begin to sing, and the day discovers Suzuki and the baby fast asleep on the floor; but Madame Butterfly is awake, still watching, her face white and strained. Durante la veglia, cala la notte. Suzuki accende le luci sul pavimento, si accendono le stelle, rompe l'alba, le luci sul pavimento si spengono una ad una, gli uccelli cominciano a cantare, e il giorno [Per la notte di attesa David Belasco, grande scenografo e regista teatrale, organizzò un gioco di luci usando nuovi strumenti e nuove tecniche che colpirono Giacomo Puccini. Alle sapienti luci di Belasco corrisponde nell'opera di Puccini il coro a bocca chiusa: l'attesa di Butterfly e la struggente consapevolezza negli spettatori che la sola cosa che le accadrà è l'abbandono di Pinkerton.] Dopo la lunga vana attesa, al mattino Butterfly sveglia Suzuki. Più tardi bussano, si sente la voce di Pinkerton, al quale il console dice che i fiori sono stati messi per lui. Pinkerton sente Butterfly che canta la ninna nanna al bambino. Guarda la sua stanza, prende la bambola che il bambino ha lasciato cadere: Poor kid! Poor little devil! Sharpless, I thought when I left this house, the few tears, sobs, little polite regrets, would be over as I crossed the threshold. I started to come back for a minute, but I said to myself: "Don't do it; by this time she's ringing your gold pieces to make sure they're good" You know that class of Japanese girl and - Arriva Nakodo, al quale chiede perché abbia cercato la moglie di Pinkerton. Il mediatore intendeva far litigare le due donne, in modo che Butterfly si decidesse a sposare Yamadori. La moglie di Pinkerton, dopo appena quattro mesi di matrimonio, vuole prendere il bambino. Sharpless: You'll never get it (a Nakodo, poi a Pinlerton). She'll starve first. A questo punto Pinkerton tira fuori dei soldi, poi si nasconde per non esser visto da Butterfly, che arriva e felice chiede a Sharpless se ha visto Pinkerton e se gli ha detto del bambino. Il console le dà i soldi e gli auguri per ogni bene. Butterfly lo benedice e lui se ne va. Entra correndo Kate e le chiede il bambino. Allora Butterfly rimanda a Pinkerton i due dollari rimasti dalla somma precedente e tutti quelli che le ha mandato attraverso il console. Appare priva di emozioni. Suzuki comprende e piange. Prima del suicidio Suzuki fa entrare il bambino nella stanza, Butterfly mette via la spada e abbraccia il bambino. Si sente bussare, ma lei non ci bada. Mette la bandierina americana in mano al bambino e lo rimanda da Suzuki [il gesto di mettere in mano al bambino una bandierina americana, presente nell'Opera di David Belasco, è ripreso da Marina Abramović nella parte relativa a Butterfly, Harakiri.] Riguardo alla tragedia, la differenza fra l'azione di Suzuki qui come nell'Opera di Puccini è il pizzicotto: il bambino entra dalla madre, che non ha ancora eseguito il sagrifizio, e la madre lo allontana per procedere nel sacrificio mortale. Manca anche l'esitazione di Butterfly, sulla quale si innesta l'azione di Suzuki. Qui Butterfly va dietro al paravento. Si sente la spada che cade a terra, poi Butterfly torna, in scena, her face deathly - a scaarf abut her neck to conceal the wound. Suzuki la vede ed è sconvolta. Lei abbraccia il bambino, entra Kate con Pinkerton che esclama: Oh! Cho-Cho-San! [In Puccini: Butterfly! Butterfly!} He draws her to him with the baby pressed to her heart. She waves the child's hand which holds the flag - saying faintly: - Too bad robins didn' nes' again. (She dies) Il finale della Butterfly pucciniana - come quello di Belasco- ha la stessa valenza psicologica del finale di Traviata: il tenore raccoglie i frutti del sagrifizio di entrambe, rimpiante, certo, ma la vita continua, e la cultura fallocentrica viene confermata come irrinunciabile. Ma ormai priva di fascino, come Alfredo e Pinkerton, e forse soggetta a un'inarrestabile dissolvimento. Non conoscendo forme di vita individuale e collettiva prive di un asse fallico, non sappiamo se siano possibile una cultura e un'organizzazione psichica prive di questo garante/impostore/imposto, che è il fallo. Ma ce lo chiediamo. |

|

||||||||||||

| DOPO IL 1904 |

|||||||||||||

| 1914 The Geisha,

cortometraggio; regia di Raymond B. West; copione di J.

G. Hawk |

|||||||||||||

Ricevuto l'ordine di imbarcarsi per terre lontane, il guardiamarina Carver dice addio alla sua fidanzata e parte per il Giappone. Carver, il suo amico Blake e altri due o tre ufficiali sbarcano a Nagasaki e vanno a vedere la città. Visitando un giardino giapponese incontrano Myo, una bellissima geisha, e Carver se ne innamora. È talmente preso da lei che rifiuta di tornare sulla nave. Blake, per salvare Carver da se stesso, tenta di arrestarlo, ma Carver fugge. Allora Blake, per salvarlo dal disonore della diserzione, dice al capitano che Carver cadendo si è rotto una gamba e che per questo deve rimanere per qualche tempo in ospedale. Carver sposa Myo, resta in Giappone, e scrive alla Cecelia per rompere il fidanzamento. Due anni dopo il senatore Ridgway, padre di Cecelia, viene inviato in Giappone per una missione diplomatica. Nel giardino giapponese del tè incontra Carver che è ormai un derelitto che non fa altro che bere. Quando viene a sapere che il senatore Ridgway vorrebbe impadronirsi di alcuni documenti del governo giapponese, Carver tenta di rubare i documenti al barone Yoshido sperando di riconquistare il favore di Cecelia. Viene però visto da Takura, il precedente amante di Myo, che lo segue fino alla casa del senatore Ridgway. Vistosi scoperto, Carver si uccide per non essere catturato dai giapponesi. L'opera si chiude con Myo che singhiozza davanti al suo santuario nel giardino. (Moving Picture World synopsis, https://www.imdb.com/title/tt0223349/plotsummary/?ref_=tt_ov_pl; tr. it. nostra.) |

|

||||||||||||

| 1993, M.

Butterfly, con Jeremy Irons, Regia di David Cronenberg |

|||||||||||||

| Trailer

in inglese, YouTube, h. 00:01:49 |

|||||||||||||

| 1999 S. Hosokawa, Nationalising

Cho-Cho-San |

|||||||||||||

S. Hosokawa, Nationalizing Cho-Cho-San: The Signification of Butterfly Singers in a Japanese-Brasilian Community. "Japanese Studies", 1999, pp. 253-268. L'esotismo è di solito considerato come il prodotto dell'Altro; e il nazionalismo come il prodotto del Sé. Ma in realtà è vero il contrario: l'esotismo è formato dalle differenze interne al sé, e il nazionalismo è formato dalla presenza dellì'Altro. (Cit. in Madama Butterfly. L'orientalismo di fine secolo, l'approccio pucciniano, la ricezione. Atti del convegno internazionale di studi Lucca-Torre del Lago, 28-30 maggio 2004. A cura di Arthur Groos e Virgilio Bernardoni |

|

||||||||||||

| 2004 Madama Butterfly. L'orientalismo di fine secolo, l'approccio pucciniano, la ricezione. | |||||||||||||

| Madama Butterfly. L'orientalismo

di fine secolo, l'approccio pucciniano, la

ricezione. Atti del convegno internazionale di

studi Lucca-Torre del Lago, 28-30 maggio 2004. A cura di

Arthur Groos e Virgilio Bernardoni. Firenze, Leo S.

OLSCHI EDITORE 2008; pp. 412 INDICE PARTE PRIMA CONTESTI Adriana Boscaro, Perché Nagasaki? Jann Pasler, Political Anxieties and Musical Reception: Japonisme and the Problem of Assimilation Maria Ida Biggi, La scenografia nei primi anni del Novecento PARTE SECONDA ORIENTALISMI NELL'OPERA FIN DE SIÈCLE Theo Hirsbrunner, Madame Chrysanthème: An operetta by André Messager Steven Huebner, "Addio fiorito asil": The Evanescent Exotic Ariana Guarneri Corazzol, Uccidere il peccato: morti esotiche nell'opera francese fin de siècle PARTE TERZA MADAMA BUTTERFLY: LE STRATEGIE DELL'ESOTISMO PUCCINIANO E L'INTERPRETAZIONE Arthur Groos, Madama Butterfly Between Comedy and Tragedy Francesco Rocco Rossi, Genesi e dialettica dei Leitmotive nel duetto d'amore Giorgio Pagannone, Come segmentare Madama Butterfly? L'opera sotto la lente dell'analista James Hepokoski, "Un bel dì? Vedremo!" Anatomy of a Delusion Roger Parker, The Act I Love Duet: SOme Models (Interpretative and Otherwise) David Rosen, "Pigri ed obesi Dei": Religion in the Operas of Puccini PARTE QUARTA QUALE BUTTERFLY? VERSIONI E EDIZIONE CRITICA Linda B. Fairtile, Revising Cho-Cho-San Dieter Schickling, Criteri per un'edizione critica di Madama Butterfly Ino Turturo, Puccini interprete di Madama Butterfly e l'edizione critica PARTE QUINTA LA RICEZIONE Alexandra Wilson, A Frame Wthout a Canvas: New Perspectives on the Reception of Madama Butterfly Michela Niccolai, "O Fior di the t'amo, credi a me!". Aspetti della ricezione del mito-Butterfly nella canzone e nell'operetta fino agli anni Trenta Laura Basini, Puccini's Humming Chorus with Jean-Pierre Ponelle |

|

||||||||||||

| 2020 Marina

Abramović, Seven Deaths of Maria Callas: Harakiri |

|||||||||||||

https://www.youtube.com/watch?v=aN4OfZ4t8Gs Nella performance Seven Deaths of Maria Callas (Harakiri) Abramović/Butterfly, coperta da una tuta anti-radiazioni come Pinkerton e il bambino che lei porta per mano, dà al bambino una bandierina americana e lo manda dal padre, che si allontana con lui dopo aver rivolto uno sguardo alla piccina mogliettina. Salvato il figlio insieme al padre col suo sacrificio, Abramović/Butterfly si toglie la tuta e si lascia morire per le radiazioni atomiche. Il particolare della bandierina è già in Belasco. Irrinunciabile l'associazione fra la morte di Butterfly devastata dall'abbandono del marine Pinkerton e la distruzione di Nagasaki. Dobbiamo ricordare però che la violenza sulla donna e sulle Terre conquistate o da conquistare è una costante della condizione umana, e riguarda quindi ogni popolo in guerra. |

|

||||||||||||

| AL

DI LÀ DELL'OPERA |

|||||||||||||

| Dovunque nel mondo. L'Inno di Pinkerton e degli U.S. e l'alzabandiera dei Marines | |||||||||||||

| Atto I, Scena II. Luciano Pavarotti, dir. H.

von Karajan, Decca 1974 https://www.youtube.com/watch?v=tmfWCban_LU; ultimo accesso 17/07/23 |

|||||||||||||

|

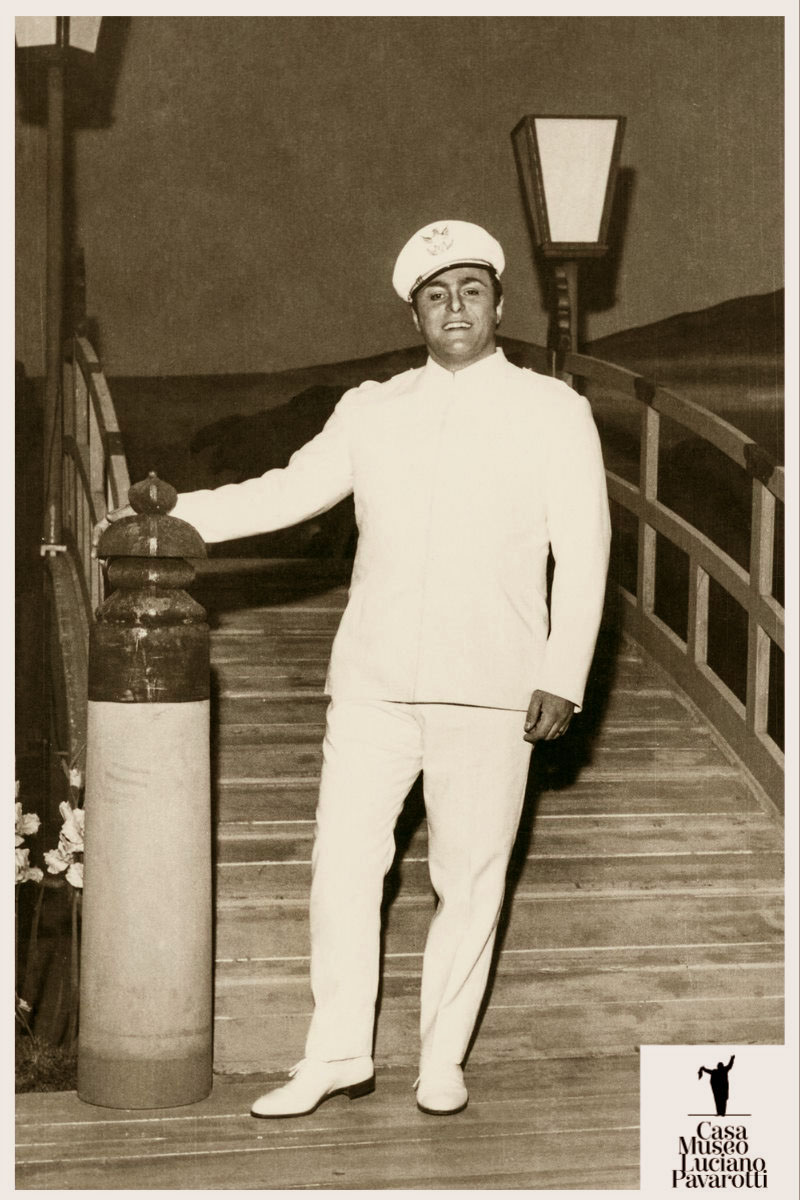

Pavarotti in costume da Pinkerton |

||||||||||||

| Inno dei Marines, video con didascalie in inglese e in italiano; ultimo accesso 19/07/23 La musica di questo inno fu copiata da un'opera di Offenbach (wikipedia); ultimo accesso 18/07/23 |

|||||||||||||

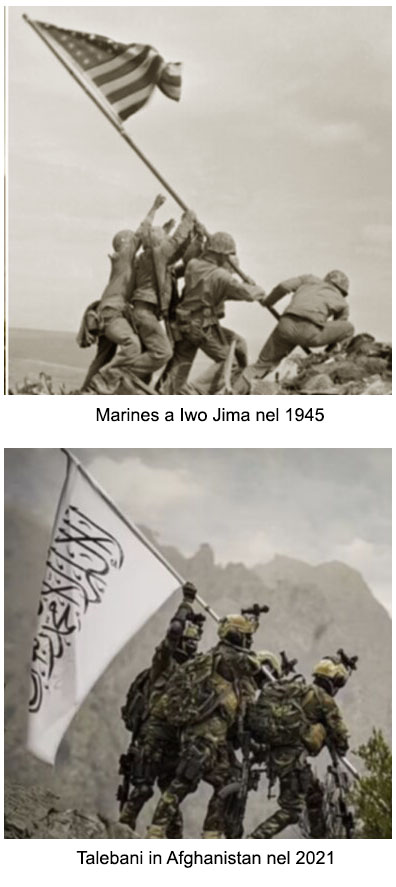

| Issare la bandiera:

sulla donna, sulla Terra, sulla Luna |

|||||||||||||

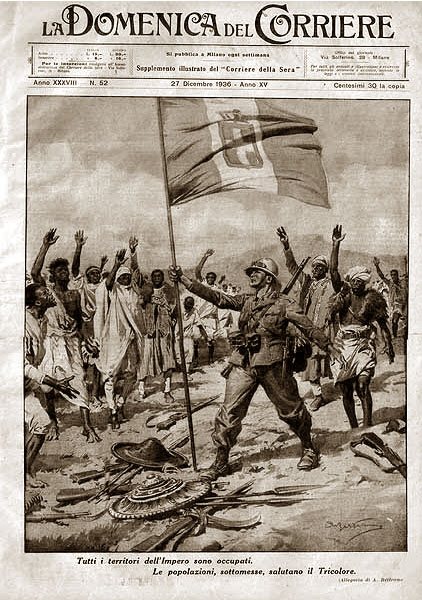

Pian  tare la bandiera

della propria nazione sulla terra conquistata simbolizza

il possesso della donna. tare la bandiera

della propria nazione sulla terra conquistata simbolizza

il possesso della donna. Ricordiamo il popolare inno dei conquistatori italiani in Africa: Faccetta nera, bella abissina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina! La conquista è ancora più esaltante se la terra raggiunta e conquistata è un nuovo continente: terra vergine. Ricordiamo Leporello quando conclude la celebre Lista delle conquiste di don Giovanni: sua passion predominante è la giovin principiante... (Mozart Da Ponte) Se la bandiera issata sulla terra simbolizza la presa di possesso delle donna, vale anche l'opposto: il possesso della donna fortifica l'uomo corroborando la sua sensazione di possedere una terra, una città, un proprio posto, o, nell'inno dei marines, di poter trovare il proprio posto dovunque al mondo. Françoise Dolto ha scritto, che per l'uomo il rapporto sessuale è sempre narcisizzante, vale a dire che rende più stabile la sua identità, l'esserci, il Dasein (Heidegger), la presenza (De Martino). L'accusa mossa a Freud di aver fatto della tragedia greca un dramma borghese cade se si dedica attenzione all'analogia Giocasta/Tebe, che implica l'analogia Edipo-sposo-della-regina/Edipo-re-di-Tebe. Conquistare la città, la terra e la donna, è nella nostra cultura la stessa azione. La posta in gioco del conquistador, sia Edipo, don Giovanni, Pinkerton, il marine a Ivo Jima, il soldato italiano in Libia (ma anche l'astronauta sulla Luna o l'alpinista sulla vetta) è l'affermazione della funzione fallica sulla natura-senza-legge-umana. Anche Freud considerava più debole il Superio della donna, nonostante la percentuale di donne sul totale dei criminali sia molto bassa. Le guerre epiche, che riguardavano due popoli nemici, o due stirpi nemiche, erano guerre mondiali, e la posta era la fine o la salvezza della civiltà: vale a dire del mondo conosciuto. Questo vale per il poema induista Mahabharata e per il poema greco Iliade. Il mito racconta che la Terra, oppressa dal peso dei troppi esseri umani, pur suoi discendenti, vuole la guerra per liberarsi dal peso, riducendone il numero. Lo stesso mito si articola nel nostro tempo, spinto dalla stessa angoscia di colpa che sempre perseguita l'essere umano, opposto complementare della sua marcia trionfale di dominio, tecnico e bellico. Così la Terra oggi è ferita da troppe bandiere - fabbriche, grattacieli, raffinerie - piantate sul suo corpo; è in collera per il male della colonizzazione che ha sterminato ed emarginato i nostri fratelli, come noi discendenti di lei; è malata per colpa nostra, dei veleni che abbiamo versato nelle sue acque dolci e salate. |

|

||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| Nagasaki, città di

porto. Il suicidio di Butterfly e la devastazione

atomica |

|||||||||||||

|

Butterfly ha atteso Pinkerton per tre anni, e quando finalmente torna, annunciato dal fil di fumo, non è per amarla, ma per visitare la città con la legittima sposa americana. Morendo Butterfly permette al figlio di sfuggire al destino che avrebbe con lei senza padre: partirà per l'America con Pinkerton e la donna bionda. Con queste parole lo saluta prima di fare harakiri: Tu, tu piccolo iddio! Amore, amore mio, fior di giglio e di rosa... Difficile sottrarsi all'associazione fra il tragico destino della geisha Cho-Cho-San, Madama Butterfly, e l'atomica sulla sua città, il porto sul quale approda per due volte la nave di Pinkerton. Al fil di fumo tanto desiderato da Butterfly corrisponde il fumo del fungo atomico che ha raddoppiato nella città di Butterfly il destino di Hiroshima. Dalla prima storia del matrimonio temporaneo fra il viaggiatore o il marine e la geisha, la scena resta ambientata a Nagasaki. Dopo il libro di Loti, il protagonista si chiama sempre Pinkerton, e le nozze fra lui e la geisha sono temporanee. Ancora un'associazione: Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Il dottor Stranamore. Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba) Stanley Kubrick, 1964. US e UK. Trailer con didascalie in italiano: https://www.youtube.com/watch?v=D3hJB9CFeqU; Finale: https://www.youtube.com/watch?v=bV-P7TBU4ZM. Ultimo accesso ai siti qui citati04/08/23. A destra due fotogrammi dal film. Sapere che la nostra sapienza umana (homo sapiens sapiens) può portarci in qualunque momento alla distruzione totale, e continuare a vivere e lavorare meglio che possiamo: questo sentiamo da Stanley Kubrick. Come da altri che amiamo, come Sigmund Freud ed Ernesto De Martino. |

Il Il pilota va a vedere cosa non

funziona... Il Il pilota va a vedere cosa non

funziona... ...e

parte trionfante a cavallo della bomba

|

||||||||||||

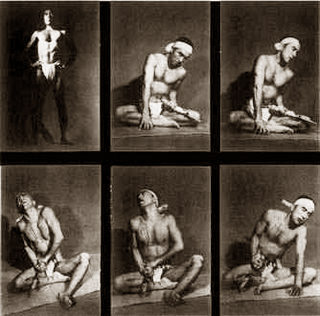

| 1970 Yukio Mishima,

harakiri |

|||||||||||||

Yukio Mishima (a destra) ha fatto harakiri davanti alle telecamere, il 25 novembre 1970. Il grande scrittore giapponese aveva scritto: "Nell'attimo in cui la spada viene sguainata sta l'essenza della bellezza maschile". Non c'è bisogno di evocare l'autorità di Freud per riconoscere il simbolismo erotico di questo inno alla bellezza dei maschi da parte di un maschio. La spada per un giapponese è un'anima, un simbolo vivente, come il pane nella nostra cultura simbolizza il corpo di Cristo: mia madre esigeva che si mettessero via le carte con le quali da bambini giocavamo col nonno quando si doveva apparecchiare, e io stessa, come lei e come la nonna, non metto il pane rovesciato in tavola: per quanto sia atea, non sopporto esteticamente il filone di pane toscano con la base in alto: per mia madre era il corpo di Cristo, e non si poteva posare il suo viso rivolto verso il basso, mentre ricordandolo si estendeva alla tavola quotidiana il senso della comunione e del pane come Corpus Christi. Anche Butterfly muore dopo aver garantito al suo piccolo iddio, il suo bambino, un padre che lo porterà con sé nel suo grande paese. Sul pugnale ereditato dal padre sta scritto: con onor muore chi non può serbar vita con onore. Queste parole incise sul metallo sono le ultime che legge Butterfly. Non Pinkerton provoca la morte di Butterfly, ma l'irreversibile appartenenza di lei al patriarcato fallocentrico del padre che come lei per salvare l'onore si era suicidato lasciandole in eredità la sua arma. Alla donna che poteva fare harakiri insieme al marito era riconosciuta una dignità analoga a quella dell'uomo. Non mi risulta che ci sia una storia giapponese nella quale la donna può recuperare l'onore con l'harakiri da sola, direi che non c'è almeno non prima del racconto di Long. Del resto Long fa prevalere la dolcezza sperimentata dalla donna nella relazione con l'uomo, che resta nella sua memoria anche se il marine non torna. In questo senso i pettirossi finalmente fanno il nido. Butterfly significa farfalla in inglese, come Cho-Cho-San in giapponese. Psiche in greco significa anche farfalla: la creatura più lieve, capace di volare, può rappresentare psiche, l'anima. La farfalla è l'anima come la spada del samurai. La donna può accompagnare il suo uomo nell'estremo gesto fallico, come a sostenerlo, perché il suo fallo è il fallo del marito, che lui lo sappia o lo creda o no. Basta la certezza di lei. Si racconta che Churchill e la moglie incontrarono un netturbino, con la quale la signora si mise a parlare. Spiegò poi al marito che l'uomo era stato un suo pretendente. Churchill allora le disse che se l'avesse sposato sarebbe stata moglie di un netturbino, ma la signora Churchil gli disse che lei sarebbe stata la moglie del primo ministro, mentre Churchill sarebbe stato un netturbino. Sia l'uomo sia la donna nella cultura fallocentrica si considerano determinanti e indispensabili, l'uomo come detentore del fallo che provvede alla legittimazione - a garantire la presenza - della donna che sposa e dei figli che nascono e crescono nel matrimonio. La donna analogamente è indispensabile come garante e testimone dell'erezione, della generatività: della potenza maschile. Pinkerton non poteva immaginare quale fedeltà all'onore avesse la sua piccina, olezzo di verbena, né di cosa fosse capace. Hegel sbaglia quando nell'Estetica dice che mentre per l'uomo al di sopra di tutto sta l'onore, per la donna l'amore occupa il posto supremo. Anche per la donna nel patriarcato è l'onore il valore più alto, anche se il suo onore è l'onore del suo sposo. Quando lo sposo non la onora, come Pinkerton che le si presenta con la moglie, la farfalla, Butterfly, lieve lieve assume su se stessa la difesa dell'onore e morendo salva il patriarcato. Ma sull'onore di Pinkerton la ferita di Butterfly ormai non può più rimarginarsi. Il coro a bocca chiusa risuona nella notte di attesa di Butterfly, prima della sua definitiva disillusione. |

|

||||||||||||

|

|||||||||||||